GW帰省初日(5月1日) ― 2010/05/06 00:58

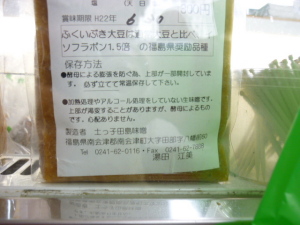

からむし市(5月1日) ― 2010/05/06 01:44

5月1日、道端 ― 2010/05/06 23:41

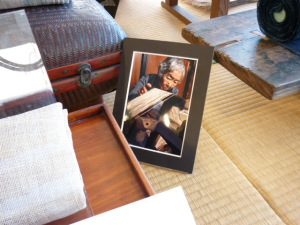

義兄の隠れ部屋 ― 2010/05/06 23:56

5月2日朝 ― 2010/05/08 00:08

5月2日、博士山散策 ― 2010/05/08 02:02

孝雄さんの廃材の薪作り作業場所。

さて、行きますか。

小野川の追分の地。集落の中間(結界)の地である。

博士峠、車を降りて目的の地へ。

博士峠、まだまだ積雪が残る。ほぼカタ雪状態。

伐採されずに生き延びたぶなの木の理由。

博昭氏の定点観測木。このあたりにセミの抜け殻が、、

正面奥の木の上方が熊棚。秋に熊がここまで登って、枝を寄せてブナの実を食べて、その枝を尻に敷いた跡。

【ダメ出し】

くまだな、の解説の誤り→正)夏にミズナラの梢を引き寄せ昼寝した跡、、、、です。

くまだな、の駄目出しありがとうございます。

5月4日の福島民報記事「磐梯朝日国立公園指定60年」というシリーズの

「ブナの森『神』の場所」にたまたま「熊棚」の写真が載っていて、その記

事に記憶が曳きづられてついつい書いてしまいました。

葉に覆われる季節に、それぞれの枝は、陽を受け止めるために周りの枝と空間と折り合いをつけながら延びていくのである。

伊達政宗軍が通ったという旧道、切り通しの道。近くには一里塚もある。

【ダメ出し】

また熊の足跡のある掘り割り(雪)は、戦前に伐採木を搬出したトロッコ道です、、、、旧道は最初の神社跡のところ。

重ね重ね申し訳ありません。訂正です。

確かに、「伐採木の搬出」のことと、「でいもち曳き」の話を車中で聞いていたのに!ごっちゃにしていました。

【ダメ出し】

また熊の足跡のある掘り割り(雪)は、戦前に伐採木を搬出したトロッコ道です、、、、旧道は最初の神社跡のところ。

重ね重ね申し訳ありません。訂正です。

確かに、「伐採木の搬出」のことと、「でいもち曳き」の話を車中で聞いていたのに!ごっちゃにしていました。

その道は熊も歩く。これは、2、3日前の足跡だというのである。

足跡の大きさと深さで、昼(ぬかる)なのか夜間なのか(カタ雪状態の時間帯)なのかが判る。

足に付いた土の跡でもどのあたりから来たかが判る。そしてどちらに向かったのかも、バケモノ沢の方に向かったのである。らしい。

足跡の大きさと深さで、昼(ぬかる)なのか夜間なのか(カタ雪状態の時間帯)なのかが判る。

足に付いた土の跡でもどのあたりから来たかが判る。そしてどちらに向かったのかも、バケモノ沢の方に向かったのである。らしい。

足跡。

第一目的地。それは誰も気づかない場所にある。

岩の上に、ブナとミズナラの木が寄り添っているのである。

劣悪の地(岩)だからこそ共生して成長したのか。

劣悪の地(岩)だからこそ共生して成長したのか。

目印の松。この森の中に松の木も珍しい。

この沢のどこかで、熊はヒトを観察している。

このあたりは熊の足跡が「じんだら」ある。

からみついた山ブドウ蔓は枝を引っ張り、枝は蔓を引っ張る。

ブドウの蔓は、それ自体が編み組細工状態である。

ブドウの蔓は、それ自体が編み組細工状態である。

大きなブドウ蔓がU字型に垂れていた。孝雄さんはへっぴり腰でブランコに挑戦。

乗ろうとすると揺れるのである。高さほぼ1.5メートル。

乗ろうとすると揺れるのである。高さほぼ1.5メートル。

何とかブランコの姿勢を保つ。2、3度揺らしてから飛び降りるつもりが、実際は飛び落ちた格好である。

下が雪だったので事なきを得た。

下が雪だったので事なきを得た。

ブナ清水。去年の秋は水が枯れていた。

水芭蕉祭りとなる湿地。

5月2日、大芦散策(1/2) ― 2010/05/08 21:52

会津藩士の墓

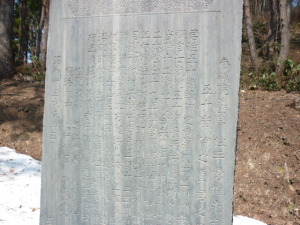

顕彰碑

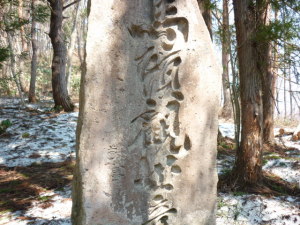

馬頭観音

顕彰碑、昭和村初代村長、五十嵐伊之重氏。

大芦村初代村長でした。10/07/22訂正。

これらの記録は、後日の大芦スタディツアーで、菅家博昭氏が「大芦ノ佐蔵」「佐藤音乃助」「五十嵐善作」そして「五十嵐伊之重」の活動した年代のチャート資料を作成して、配布されている。

同氏が準備したそれらのツアー用の資料は後日の7月18日にいただいた。

歴史上の点でしかなかったものが(その点すらも知らなかったのだが)、繋がって行く知的興奮と感激と快感。

少し大げさと思われるかもしれないが、さほど大げさでもない。本当である(笑)。

昭和の森キャンプ場(昔は公園と呼んだ)近く。顕彰碑、馬頭観音、会津藩士の墓など。

左の人物は、わたしではない。博昭氏である。どうも顔のつくりが似ているのである。

同氏のトショバア(年寄り婆さん、曽祖母)、トメさん(一八八三年生~一九七一年没)は、「カラムシの本場である大芦から十五、六のときに大岐に嫁いできた」のである。わたしはカラムシの本場であった大芦で出生した。わたしは自分のトショバアのことは知らないままで現在に至っている。

大芦村初代村長でした。10/07/22訂正。

これらの記録は、後日の大芦スタディツアーで、菅家博昭氏が「大芦ノ佐蔵」「佐藤音乃助」「五十嵐善作」そして「五十嵐伊之重」の活動した年代のチャート資料を作成して、配布されている。

同氏が準備したそれらのツアー用の資料は後日の7月18日にいただいた。

歴史上の点でしかなかったものが(その点すらも知らなかったのだが)、繋がって行く知的興奮と感激と快感。

少し大げさと思われるかもしれないが、さほど大げさでもない。本当である(笑)。

昭和の森キャンプ場(昔は公園と呼んだ)近く。顕彰碑、馬頭観音、会津藩士の墓など。

左の人物は、わたしではない。博昭氏である。どうも顔のつくりが似ているのである。

同氏のトショバア(年寄り婆さん、曽祖母)、トメさん(一八八三年生~一九七一年没)は、「カラムシの本場である大芦から十五、六のときに大岐に嫁いできた」のである。わたしはカラムシの本場であった大芦で出生した。わたしは自分のトショバアのことは知らないままで現在に至っている。

大芦、中見沢。

大芦、山崎。

大芦、山崎。ミズの木、ダンゴ挿しに使う木。

大芦、山崎。カヤボッチ。これはコガヤだという。主にからむし焼きに使うカヤで丈が低い。

別名カリヤスともいうと教わる。駄洒落を言おうとしたら、本当に「刈り易い」から来ているのだというのである。

別名カリヤスともいうと教わる。駄洒落を言おうとしたら、本当に「刈り易い」から来ているのだというのである。

大芦、墓地。腰巻という地名の墓地。戊辰戦死者、官軍の墓。

明治の初めは、会津藩(賊軍)よりも官軍(国)を奉るお達しがあったらしい。

明治の初めは、会津藩(賊軍)よりも官軍(国)を奉るお達しがあったらしい。

改修中の『大芦家』、天井部分は見えなくなるが、元の建物の木組みはほぼそのまま使用している。

孝雄さんの先祖、戊辰戦争に巻き込まれて亡くなられた佐藤音之助の墓。

村内では「佐藤」の苗字は野尻に見かける。大芦では数少ない苗字である。

大芦は「五十嵐」の群生地である。斜面には福寿草が群生していた。

大芦集落の墓地は、平地では見かけない。ほとんどが山すその斜面である。

村内では「佐藤」の苗字は野尻に見かける。大芦では数少ない苗字である。

大芦は「五十嵐」の群生地である。斜面には福寿草が群生していた。

大芦集落の墓地は、平地では見かけない。ほとんどが山すその斜面である。

大芦出身の徳行者、五十嵐徳行氏が平成21年(昨年)に寄進された供養碑。同氏のご先祖、大舎人(おおとねり)の系譜、「大芦ノ佐蔵」事「五十嵐佐蔵氏」大舎人九代の墓のそばに建てられている。

わたしは、「ダイシャジン」と読んでしまい何のことかは判らなかったが、博昭氏は代々の大きな墓が並んでいるのを見つけて興味津々。

3人の五十嵐が来て大芦をつくったという話はちょうど一年前に聞いた話でもあった。

《参考》[恵比壽塵報]73号:春の「会津学」めぐり

http://www.kkjin.co.jp/yebi_jin/index073.htm

わたしは、「ダイシャジン」と読んでしまい何のことかは判らなかったが、博昭氏は代々の大きな墓が並んでいるのを見つけて興味津々。

3人の五十嵐が来て大芦をつくったという話はちょうど一年前に聞いた話でもあった。

《参考》[恵比壽塵報]73号:春の「会津学」めぐり

http://www.kkjin.co.jp/yebi_jin/index073.htm

このお墓では、「従大舎人七代之長男」と読める。

大舎人の代々の墓が並んでいる。

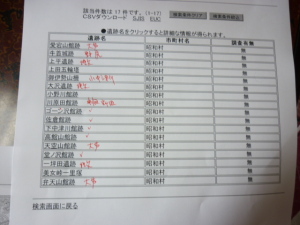

博昭さんが検索して見つけた村内の館跡の一覧資料。福島県のサイトらしい。

[調査有無]の欄は、全部[調査無]である。

[調査有無]の欄は、全部[調査無]である。

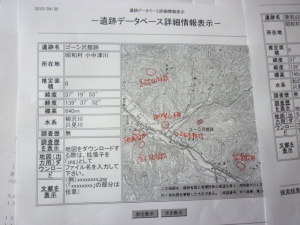

大芦集落の遺跡地図。

小中津川集落の遺跡地図。博昭氏は、気多神社の由来文書とゴーン沢館跡の関係を推理する。

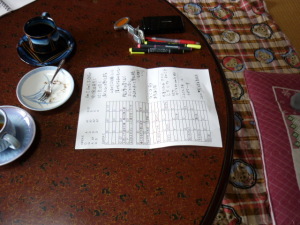

孝雄氏宅にて。孝雄氏と博昭氏、明日(3日)の日光市でのイベントの打ち合わせと練習。

新曲らしい。カポをつければ私にもなじみ深いコード進行である。私は「F」をごまかして弾いていたので今でも押さえられないが(笑)。

パソコンのキーボードもしかり、私は[Ctrl]キーを親指で押さえる。

博昭氏はこの後、コードごとにマーカーで色分けしていた。「明日までに暗譜する」という。

パソコンのキーボードもしかり、私は[Ctrl]キーを親指で押さえる。

博昭氏はこの後、コードごとにマーカーで色分けしていた。「明日までに暗譜する」という。

5月2日、大芦散策(2/2) ― 2010/05/08 23:55

大芦の天空山館跡らしい場所の墓と山(丘)頂の祠。

聖地→館化、館→聖地化、どちらが先か。館(やかた)は、元々の住民の聖地と一致するらしい。

大芦、畑小屋地区。村内で大芦地区は広すぎる。博昭氏は「栗の木山の神」という場所に注目している。

「御前が岳」2日はまだブナの木、ナラの木の葉のグラデーションもない。

畑小屋、墓地近くの雪解け水を運ぶ堀。田んぼ近くで水路をジグザグにしている意味を考える。

大芦、中見沢地区。掲載子は、半世紀前にはこの川で遊んでいたはず。

大芦、中見沢地区。長命寺跡近く。

大芦、中見沢地区。上の神社。

この形の石の祠は、村内各所の神社の境内にある。個人の家の庭にもある。切妻上部の家紋?の意匠がいろいろである。

5月2日、小中津川散策 ― 2010/05/09 03:18

小中津川、気多神社。

小中津川、気多神社。土手(柵)の長さを実際にメジャーで実測する博昭氏。

メジャーは、ロール状巻取りのリール型で、50mほどもあるのではないか。

私が端っこ(基点)を押さえて、博昭氏が徒歩で動いていく。中間地点から測ったので一辺が15m+15m、とのこと。

メジャーは、ロール状巻取りのリール型で、50mほどもあるのではないか。

私が端っこ(基点)を押さえて、博昭氏が徒歩で動いていく。中間地点から測ったので一辺が15m+15m、とのこと。

気多神社境内後方の石の祠を観察。切妻上部の意匠に注意。

ひとつの石祠は宗像神社の護符が納められている、もうひとつの石祠には雷神の石像が鎮座していた。

このことは、後でとても重要な意味かがあるらしいことを、Twitterで示唆された。

このことは、後でとても重要な意味かがあるらしいことを、Twitterで示唆された。

神社裏の古木。太い根が左右に伸びて、結界を示している。

野良仕事の手伝い、ジョリンで堀を削ったらカエルが出てきた。

田んぼまで、塩ビのパイプを曳きまわす。

今回のジョイントを来年用に写しておく(笑)

同上

一斗缶を利用した箕(み)。よく見かける。元々の本体部分は木の皮を使う。

枠の材質に昔ながらの手作り感が残っている。

枠の材質に昔ながらの手作り感が残っている。

ばぁちゃんの子供と孫たちが集まる。久しぶりの賑わいに笑顔。

5月3日、風景法事その他 ― 2010/05/10 00:58

5月3日朝、定点観測のつもりで、はげ山を写す。

小中津川集落の人は誰も気づいていないので、中央部の「雪形(YUKIGATA)」が、鍬の形になったので、畑を耕し始めてよい。という説を勝手に捏造してみる。

下方部の雪の塊の形は、後日のお楽しみ。

小中津川集落の人は誰も気づいていないので、中央部の「雪形(YUKIGATA)」が、鍬の形になったので、畑を耕し始めてよい。という説を勝手に捏造してみる。

下方部の雪の塊の形は、後日のお楽しみ。

大気のぼんやりした映像がなんとも心地よいではないか。

これは撮影者の技量ではないのである。少しはあるかもしれないが(笑)

これは撮影者の技量ではないのである。少しはあるかもしれないが(笑)

去年と同じ位置に車を止めていた釣り人がいたので声をかけてみた。

予想通り、去年もいらっしゃった釣り人である。暗いうちに郡山から出かけて来たという。

「流れがごんごんで、水が冷たいので、さっぱり釣れない」という。

予想通り、去年もいらっしゃった釣り人である。暗いうちに郡山から出かけて来たという。

「流れがごんごんで、水が冷たいので、さっぱり釣れない」という。

川岸のカヤ、その奥は栗畑。

笹の群落、7月頃にこの葉を採取しておいて、来年の今頃の笹巻(ささまき)の笹にする。

今日(5月3日)食べた笹巻の笹は、去年の7月頃に採取して小屋の中で乾燥させた笹である。

去年食べた笹巻の笹は、一昨年の7月頃に採取して小屋の中で乾燥させた笹である。

一昨年の笹巻の笹は、ん、もう、よい!

「乾燥させた」と表現したが、その保存期間は特に乾燥具合を見て調整するわけではない。

小屋の中に吊るしておくだけである。笹巻を作るときには、水(お湯?)に浸して、湿り

具合を見て調整して、使いやすくする。たしか。

今日(5月3日)食べた笹巻の笹は、去年の7月頃に採取して小屋の中で乾燥させた笹である。

去年食べた笹巻の笹は、一昨年の7月頃に採取して小屋の中で乾燥させた笹である。

一昨年の笹巻の笹は、ん、もう、よい!

「乾燥させた」と表現したが、その保存期間は特に乾燥具合を見て調整するわけではない。

小屋の中に吊るしておくだけである。笹巻を作るときには、水(お湯?)に浸して、湿り

具合を見て調整して、使いやすくする。たしか。

「さっぱり釣れない」といった釣り人と別れて少し歩くと、別の釣り人がいた。

竿が、ぎゅいんと曲がっていたが糸の先に掛かったのは魚類ではなかった。

竿が、ぎゅいんと曲がっていたが糸の先に掛かったのは魚類ではなかった。

ミツバチの巣箱?。六角堂の主人が作ったものらしい。

六角堂全景。この建物の所有者は、昭和村をこよなく愛してくださった故坂井二郎さん。

数年前から使われていないらしい。10年4月23日に逝去されたと聞いた。

直接お話をしたことはなかったが、昭和館の先代の故束原宗司氏や義兄の故束原健氏とは懇意の仲だったと思うのである。

黙祷。

数年前から使われていないらしい。10年4月23日に逝去されたと聞いた。

直接お話をしたことはなかったが、昭和館の先代の故束原宗司氏や義兄の故束原健氏とは懇意の仲だったと思うのである。

黙祷。

「火」と、「土」と、「水」にも見える

「雪」(結晶)と、「風」(風車)と、結晶はまた「水」にも見える

ブログ大芦家(佐藤孝雄氏)によると、坂井二郎さんは20年ほど前に辞世の句を準備され、ご自分で戒名も書き残しておられたことも知れる。

『佐藤孝雄のじねんと録(ファーマーズカフェ大芦家)/辞世の句』にその写真が掲載されている。

zinento.exblog.jphttp://zinento.exblog.jp/14274351/

『佐藤孝雄のじねんと録(ファーマーズカフェ大芦家)/辞世の句』にその写真が掲載されている。

zinento.exblog.jphttp://zinento.exblog.jp/14274351/

土に臥(ふ)し 風を息(いき)し 水に浸(ひた)り 火に燃え

春萌え 夏盛(さか)り 秋熟(う)れ 冬醸(かも)し

いのちの渦 めぐりゆく

いきものの素道行

-現し世のいきものの営み- 一九八五年七月二十一日

一九九一年九月二十七日訂 とある。

戒名:業樹園土水乞士

-合掌-

雪上で木を運ぶ橇(そり)発見。片側についた自然木を使用したハンドルの絶妙な形!

法事のお膳の準備。

ふきのとうのてんぷら。

祭壇の準備。

たいゆうさま(宮司、太夫)に、お供え物の位置などの確認して直していただく。

墓参り。

なおらいのお膳。

身内以外の賓客はいらっしゃらなくても、この品数をつくる。

亡くなった方への回向、ついぜんだからである。

身内以外の賓客はいらっしゃらなくても、この品数をつくる。

亡くなった方への回向、ついぜんだからである。

佐藤庄市さん宅。

義弟のクルマで、おばさんを野尻まで送り届ける。

玄関脇に、切り干し大根。

義弟のクルマで、おばさんを野尻まで送り届ける。

玄関脇に、切り干し大根。

佐藤庄市さん宅。

壁に立てかけてあったはしご。銘が書かれている。

「金山丸 佐藤庄市」とある。このあたりの地名は「元町」という。

「金山丸」は、元町の小字か、それとも屋号か、聞きそびれた。

寄ってけ!言われて、あがりこんでお茶をいただきながらしばしの懇談。

壁に立てかけてあったはしご。銘が書かれている。

「金山丸 佐藤庄市」とある。このあたりの地名は「元町」という。

「金山丸」は、元町の小字か、それとも屋号か、聞きそびれた。

寄ってけ!言われて、あがりこんでお茶をいただきながらしばしの懇談。

最近のコメント