130814_奥会津昭和村小中津川宮原あたり ― 2013/09/01 23:00

130814_奥会津昭和村大芦にて ― 2013/09/06 02:09

2013年8月14日、昭和村大芦へ墓参りにでかけました。

矢の原、代官清水ちかく

いつからずれていたのだろう。去年は気づかなかった。

次にお参りする墓まで墓場を歩いていると、知っている家の庭で親娘が立ち話をしているのが見えた。

二人の顔まではわからないが声を掛けてみた。

「I子さん?」

二人がこちらを向いた。

「オレ(あ、自分の名前を言いました(笑))です」

「あらまー!」

お盆で帰省していた同級生と、そのお父さんでした。

もう一箇所のお墓に線香をあげてから、その親娘(I子さん)のところに行った。

お父さんに挨拶すると、私(掲載子)のこともご存知でした。

この方(五十嵐英盛さん)は、からむし工芸博物館内のパネル写真にも紹介されている。

今年はからむし栽培技術とその功績で国から褒章も受けられた。そこまでは知っていた。

そして、今年になってはじめて、この方が大芦村の初代村長、五十嵐伊之重さんの御子孫であるということを知ったのでした。

都内に住んでいる孫がツーリング好きで、会津田島駅から自転車で峠を越えて来るのだという。

少し到着予定時間を越しているのだろうか、それで、家の外にでて待っていらっしゃるのだという。

そのおかげで、私も挨拶が出来てお話をすることができたのでした。

大芦山崎(新屋敷)にかかる道の傍の木。

小学生時代に自宅から学校(大芦小学校)まで歩いていく通りの、各家の庭に知っている樹木があった。

それは例えば、「クヌギ下(屋号)の梨の木」「麹屋のイチョウ」「山崎の桃の木」「校庭の柳」などなど。

この木には記憶が無かった。このあたりは、なんとなく生垣のような木があった記憶しかない。

き(気|木)づかなかったのです。

が、平成25年現在、この道を歩いて見ると記憶にあった樹木はなくなっている。

一番目立つ木は、この木なのです。

そして、数年前にこの木の名前が槐(えんじゅ)という木だと判ったのでした。

大芦集落のどこかに、「槐(えんじゅ)」という地名があるのです。

いまだ、ここにある木(槐)がその大芦の槐(地名)の由来の木かどうかは調べていない。

大芦の人に尋ねてもいない、なんとなく思い出すたびに気持ちを温めている。

わたしの内では、「槐(えんじゅ)の木は残った、、、」などと感慨(妄想)を引き起こさせる樹になってしまいまったのです。

これは、いわゆるひとつの、小屋掛けの初歩技術である。

右:コケコッコ花。

中:コケコッコ花であるが、白い花。

左:自生のカラムシ、ですよね。

大芦家まで歩いて、ひと休み。

再び、矢の原経由で戻る。

しかし、このペースでは、お盆の訪問記は週末までには掲載できるのだろうか、、、。

130814_只見線、川口から本名(ほんな)まで ― 2013/09/07 02:24

130814_奥会津昭和村小中津川の盆踊り・その1 ― 2013/09/07 03:00

130814_奥会津昭和村小中津川の盆踊り・その2 ― 2013/09/09 03:19

2013年8月14日 小中津川気多神社境内の盆踊り。その2です。

悪がきどもが暗がりに集まってなにやら画策したりしているのである。

フラッシュを焚いてごめんな。

||はじめて気づいたが、若い女性が太鼓の合間の笛も吹いている。

||(この話は、あ・と・で)

(前スレッドのつづき・・・)

昭和村に移住して来ている方々は、多彩な趣味と技術をお持ちの方が多いのです。

後で知ったことだが、左の女性は喰丸集落(小中津川の隣の隣)に移住された方で、わざわざ気多神社の盆踊りに笛吹きにいらっしゃった。

左の若い二人の女性は、おそろいの鉢巻をしている。後で気づいたことだが、これは『北の海女』の鉢巻ではないか。

じぇじぇじぇ!

その上、「昭和にかえろう」Tシャツも着ていらっしゃる。

ひょっとして、この方たちはその昭和村移住者の方たちのつながりでいらっしゃった方かも。

今回の盆踊りには、NPOのボランティア活動含め、運営助っ人の若い方々もいらっしゃったようなのでした。

踊りに参加者すると、景品の当たる番号の書いてある券がもらえる。

抽選会。四等(だったか五等だったか各等多数)から、もらった人は三々五々退場する。

まだ当たらない人は待っている。

最後まで残ると、特賞である。←ちがうってば!

わたしは最後まで残って、「参加賞」を貰ったくちでした。

主催と運営係の方々だけが残った。

明日はこの場所で、「渡御祭」である。お疲れ様です。

130815_例大祭の朝 ― 2013/09/10 02:23

2013年8月15日の朝。小中津川宮原散歩。

間違い変更:

(お断り:◎例大祭を、×大例祭と誤記していたのを変更しました 13/09/10)

昨晩、盆踊りが行われた場所。

本日は、気多神社では例大祭と、3年前から復活したという渡御祭(正確には気多神社では「授光祭」というらしい)である。

盆踊りが終わった時には無かった位置にテントが張られている。

参加者が帰った後か、それとも早朝か、主催の担当役割の人がそれぞれの準備作業をしていらっしゃるのですね。

そしてだれもいない神社本殿に向かう人がいらっしゃった。

杖をついていらっしゃる。

朝のお参りかと見ていた。

ガランガランと大きな鈴を鳴らしてから、

入口の引き戸を開けて、すうーっと、本殿の中に入られた。

杖をついていらっしゃるのに他の人もいらっしゃらない、ということは物理的な準備作業でいらっしゃったのではないらしいのである。

お一人なのである。

石段を登って近寄るのをためらってしまった。

何か例大祭前の儀式(しきたり)とか氏子の習俗があるのかも知れないと思ったのでした。

これが何か意味あることなのかも知れない、何だろう、と思っただけで、まだご近所の方にも聞いていない。

「とある宿」では、行事に合わせて座敷開放、オープンハウスをするとの案内が張られていた。

この家は「宮本」という屋号である。それで昔からの気多神社にまつわる家格を想像されたし(笑)。

家の作りと素晴らしい座敷とは、村のよその集落の人でも入ってみたことが無い人のほうが多いはずなのです。

130815_御旅所 ― 2013/09/11 04:37

2013年8月15日。

午後から開催される渡御祭のコースを少しだけ歩いてみた。

ちょっとした広場に注連縄で囲んだ結界がつくられている。

この場所は明らかに空地ですが、昔の家の造りではどこでも庭があった。

作業場としての庭である。集会地といえばよいか。

昨年までのブログには、「休憩所」と書いたが「御旅所」というらしい。

集落内に4箇所ほど設けられる。

実質、炎天下(去年も一昨年も途中で大夕立もあった)の下の行列のお休み処でもある。

神社の建物は元々神様は常駐していらっしゃるわけではない、祀りのための臨時(中長期)の滞在の場所である。

想定としては、とある季節に気多の神様が、渡っていらっしゃるのである。

そのためかどうかは判らないが、元々の神社は現在の神社の位置ではなく、もっと山の中にあったらしいのです。

また、気多神社の本源地は、日本海側の越の国の現石川県にある。

どこかで読んだ記憶では、気多神社の北限の地が会津地方であり、会津地方でその神社があるのはここ奥会津は小中津川らしいのです。

会津には近所(坂下(ばんげ)町)に、「気多宮」という地名がある。

えー、想定としては、つまりは神様の渡ってこられる移動中の仮の「宿舎」のような場所となる。

一旦鎮座ましますので、それなりのしつらえをして、一通りの祀りごとの儀式を行う。

この渡御祭は、気多神社では連綿と季節の行事として行われてきたらしいのですが明治の初期に廃止されたという。

従って、このような御旅所があったかどうかと、集落内のどこを通ったかといったことは判らない。

ただ、明治以前の神輿などがあったらしいのです。

この祭り事は、正式には「授光祭」といったらしいが、2010年に行事として復活させるために、通りのいい「渡御祭」という一般呼称としたらしい。

また、わざわざ渡御のコースを作って、集落内を廻ることにしたのは、神社まで歩いてこられないご老人も沢山いらっしゃるからである。

それらの家のごく近所まで、神様の方からお出ましいただくことと、御参りされる方々の人数の分散化、と、あわよくば観光資源とすることと、地域おこしなどの補助金の関係もあり、偏った宗教色を薄める効果もあるのかもしれない。

130815_例大祭準備中・拝殿風景 ― 2013/09/13 02:30

2013年8月15日。小中津川、気多神社にて。

例大祭準備中のところに出かけてみた。

なんとなく、のこのこと入り込むのははばかれるのですが、数年前の例大祭の時には、この場所の末席に座らさせていただいた。

今年は、準備中のところを中まで入らさせていただいた。

ついでに、写真も撮らさせていただきました。

中央奥が、別棟(奥殿)とつながる通路となっている。

右にあるのが神輿。普段はこの場所には無いらしい。

戦前には、格式ある奉納板や、御札、奉納され額縁、書紙類などがこのような場所に所狭しと貼り出され飾られていたらしい。

現在残っているのは、ほとんどが戦後のものである。

ひょっとして左上の坂書は戦前のもの。

戦後の荒んだ一時期に、剥がされて薪にされたり、紙類はまさに襖の裏張りにされたというのです。

そして、現在の形になるまでには、張りだされている「御寄付芳名」や「建立奉賛者御芳名」という板をみると、

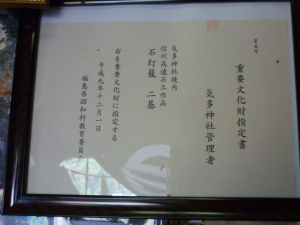

昭和55年に気多神社拝殿基礎工事、平成10年に大修理(石鳥居、御神燈代石)などとあります。

それから、現在まで15年の歳月が経ち、石段などがすこしずれてきています。

単純な経年変化か、先の311東日本大地震の為かはわかりません。

昭和63年以前に、とある文化財修復の団体が調査と修復指導?に何度もいらっしゃったらしい。

その記念に、この額絵を製作されて、気多神社に奉納されたということでした。

この絵は、「気多神社曼荼羅」という画名となっている。

「小中津川気多神社曼荼羅」ではなく、「気多神社曼荼羅」である。

雲形模様で場面の絵を変えて一枚の絵に複数の場面を描くのは古来の定型手法なのですね。

講釈をたれると、背景と木々で春夏秋冬も表現している。

そして、左側の海があって帆掛け舟から長い道行きの構図の部分は、

ひょっとして海辺(越)の国の神様が山国会津の国まで勧請をしに来たあらまほしき図(または寓意)を説明しているのかもしれません。

というのは、小中津川の現在の敷地面積では、これだけの堂宇などは建てられない場所なのです。

しかし、右三分の一に描かれている図は、現在の実際の小中津川気多神社の図をほぼ忠実に表現しているといえます。

つまり写実絵なのです。

この額絵は、写真で写して小さな額を作りました。

恐らく小中津川集落のほとんどの家(つまり気多神社の氏子)には飾られています。

そして、この写真をもって、氏子代表が、本源の地能登国は気多大社に報告を兼ねた参拝に出かけたそうです。

これらのエピソードはまた後で書く事にします。

最近のコメント