130503_奥会津昭和村小中津川 ― 2013/05/10 23:44

130503_からむし織の里のからむし市 ― 2013/05/10 23:50

ヒロアキさんの大芦のフィールドワークに誘っていただいた。

■からむし織の里にて

織姫交流館

カラムシ市風景

大芦村(明治、大正期に昭和村はなかった)からは、旧ロシアのグルジアまで、カラムシ栽培の指導のために出かけた夫婦がいる。

五十嵐善作・ハツ夫妻である。

そして、大正時代には、大芦村の五十嵐運次・オミツ夫婦とその子と星籐太氏4人は、月ヶ瀬村の奈良晒(ならざらし)工場に4年ほど出稼ぎに行ったとの記述。

ヒロアキさんが、からむし工芸博物館の出版物「博物館シリーズ9『奈良晒と原料展』」を開いて説明してくれた。

単に出稼ぎといえば大抵は、家族で出かけるというよりも、村の中の人と連れ立つかもしれないが単身で出かけるのが普通だったのではないだろうか。

それが、カラムシに関わる村外出張は、ご夫妻で出かける例が明示されているのです。

つまり、「大芦」という地名は江戸時代このかた、カラムシとは切っても切れないブランド地だった。

そして、カラムシに関わる栽培と加工工程については男手と女手の共同作業が欠かせなかったのです。

その時代的風潮からも、男性の名前が外(表面)に出てくるのは否めないとしても、カラムシに関しては実は女性の力が大きく関与しているのではないだろうかということを踏まえて、まだまだ掘り起こすべき課題が沢山あるのです。

と、わたしは、ヒロアキさんの説明から勝手に咀嚼したのでした。

からむし工芸博物館刊行図書のURLは↓こちら(福島県昭和村 からむし織の里)。

http://www.vill.showa.fukushima.jp/kogeikan/tosyo.stm

130503_旧大芦村へ ― 2013/05/11 00:05

ヒロアキさんの大芦のフィールドワークに誘っていただいた。

大芦集落へ向かう道路。千石沢という。

道路に沿ってつかず離れず沢が流れる。その沢の名前が千石沢という。

■熊棚(くまだな)

千石沢にて。道路のすぐそばの木。木の上方に黒っぽい塊が見える。ヤドリギとは違う。

「クマダナです。」

「こんな近くで!、あんなに高いところまで!」熊はするすると登ってしまうのだ。

「葉っぱがそのまま残っていますね。他の枝の葉は全て落ちています。」

「えーと、熊が、小枝で編込みをしているのでしょうか?」

「枯葉は全部落ちます。クマダナの葉は枯葉ではないのです。」

「・・・確かに・・・」

「枯れる前の生の葉っぱの状態で乾燥しているのです、つまり、ドライフラワー状態なんですよ。」

「え、」

「ドライリーフなんです。」

130503_大芦字中坪 ― 2013/05/11 00:42

大芦の、上の神社。

この社にも戊辰戦争の時の銃眼(銃弾?)の跡が、との話もあるらしい。

右側と左側の戸板に穴が開いていた。

外から撃ちこんだ鉄砲の弾痕、それにしては穴が大きい。

社の内側から外を観察するためと銃眼だとしたらいい塩梅の高さと配置かも知れない、と妄想する。

が、どうやら「これはキツツキの開けた穴」らしい。

その穴から中を覗き込もうとしたが、わたしの身長では届かないのと、室内は戸が締め切ってあるので真っ暗である。

デジカメをフラッシュにして、あたりを付けてシャッターを押してみた。すみません。

ここは大芦字中見沢(なかみさわ)と少し広域地名で呼んでいるが、細かい知名だと大芦字中坪(なかつぼ)。

この近くには、神社のほかにお寺もあったらしいのだが位置が同定できないという。

大関橋に向かう山すそには少し丘陵状に段のついた畑もあったことは覚えている。今は藪状態。

ここから一番近い家は、掲載子の叔父さんの家なので、ヒントがあるかもしれないと訪問してみる。

サチエ姉:「おらは聞いたこどもねーな。あいにく、じーさま(サチエさんの夫)、出かけてっから。聞けばちっとはわかっかも(判るかも)しんねがな、」

130503_大芦字中見沢 ― 2013/05/12 01:26

このあたりの右側が、中見沢一丁目にあたる。とあとで聞いた。

K氏が、あたりを付けておいた場所、その場所を実測するのが今回の同氏のフィールドワークの主目的。

同氏は先月にもこの場所を訪ねて、地元の方から聞き取りと現地調査をしている。

その時のことをまとめた結果の更なるフィールドワーク。

K氏は中央奥の家は事前に現地で聞き取りをしている。

この家には部屋の中に事実、鉄砲の弾痕と鴨居(掲載子のうろ覚え)に刀傷があるのです。

家屋があって、その脇に堀があって、その堀で顔を洗っていた官軍に急襲した会津藩兵がいた。

それにあわせて、文献史料の記述とが一致するや否や。

その堀を飛び越えようとしたところを、背中から斬り付けられた場面の位置と方向とを実地で計測するというのです。

たまたま、その近くでお会いした方に、K氏は挨拶して声をかける。

と、なんと!その方は、会津若松在住の方だった。たまたまこの日に兄の実家に冬囲いなどの片付けにいらっしゃったとのこと。

K氏の話で、いきなり核心の話につながる。

五十嵐平治さん。作業の手を止めて、その場所へ案内してくださるのである。

こんな偶然は、ありえるのか!というほどのサプライズ。

平治さんは、会津若松市で昭和村出身者の方々の「郷友会」にも関わっていらっしゃる、重鎮の方だったのでした。

車の中にたまたま置いていたという、『昭和郷友』という郷友会誌を見せてくださった。

『昭和郷友』という郷友会誌に、寄稿もしていらっしゃるのである。

【戊辰の役 大芦村の激戦】記事。会津藩士野村新平の「矢之原戦死」の地名。

大芦(と中津川の境)には、「ヤノハラ」という地名と「コヤノハラ」という地名がある。

勿論別の場所である。

が、その「矢の原」に引きずられてか、「コヤノハラ」は「小矢の原」と表記(連想)されてしまうらしい。

このことの指摘は、去年か一昨年かにK氏からも聞いた覚えがある。

その後の掲載子の貯えた知識も、「コヤノハラ」のコヤは『出小屋』などと近い意味合いの由来での『小屋』ではないだろうかとやっと思い至ったのでした。

平治さんの記事は「コヤノハラ」を「小屋の原」と明記してある。

同じ文章の中で、キチンと書き分けているこの記事は、ひょっとしてとても大事な記録資料ではないだろうか。

と、後で思いました。

同氏の【侠客 会津の大親分 大芦 佐蔵】の記事も見せていただいた。

向かいの家の中に残る鉄砲玉の痕は、恐らくこの位置からぶっ放したのだろう。という位置関係。

この木立が、144年前(平成25(2013)年、明治元(1869)年)からあったとは思えないが、もう少し若木であったなら。

主幹のちょうどこの曲がり具合の位置に鉄砲の銃筒をあてて狙ったとしたら、結構な精度だったのではないだろうかと妄想。

また、そのときは稲刈りの時期である。木々はまだ落葉していないので、家周りの野良はもっと藪だったのかもしれない。

井戸尻、山裾の堀。

見かけぬ風体の男二人が、家の敷地と堀までの長さを巻尺で計ったり、家の前の池の跡を覗き込んだりしているのである。

(お断り:平治さんにお会いした後で、その家の方にはご挨拶と了解を得ています。ここのばぁちゃんは、からむし織り、地機織りでは織姫の先生です。K氏は事前にご面識あり。

「どこの家にもあった池は、浸し場でもあったのです」とか話している。

その向かいの家の方(女性)が、家の庭の水道でなにやら洗い物をしている。

GWで帰省したその家のお孫さんかもしれない。

見かけぬ風体の男二人が、あらぬ方向を指差したり、畑の畝の間を歩き回ったりしているのである。

「怪しいものではありません」とでも挨拶したら、いくらなんでも怪しいことになる(笑)

「なんだべ?」と、出てきていらっしゃった方は、マサルさんでした。

「なんだ、にっしゃだれか!何やってんのや?」これは、怪しげな疑惑の質問ではなくて、とても親密なご挨拶でもある(笑)。

半分は「また(まだ、しつこく、あきれ返る、感心する)やってんのがや!」といったニュアンスもある(笑)。

■曲輪(くるわ)跡?

山の裾が、段々に平になっているのである。

ぐるっと、巻いているのである。

この地形は、大芦の中坪の風景(昔(といっても昭和時代)の畑)でもみた。

この真ん中の段のところにも、水道(堀)があったらしいのです。

↑左、井戸尻、井戸入り。

↓右へ、和久、新屋敷方面。

130503_大芦字干場 ― 2013/05/12 03:08

マサルさんに紹介されて、干場(地名)にある家を訪ねる。

この方のご子息たちは、掲載子とほぼ同年代である。

名前を尋ねてみると、思い出した。

小学生の頃には、川で遊んだりしたご兄弟の一人であった。

親の名前と自分の名前を名乗ってご挨拶すると、主人も掲載子のことを覚えておられた。

【書いてあるメモ】

刀の切りキズ跡。

こいど(井戸尻のこと?)→愛宕山→観音様を本拠にして鉄砲を撃った。

矢の原が真っ赤になるほどだったぁど。(官軍の軍勢のこと、赤ゲットーの制服の色か?)

宮(愛宕山中腹の神社)の上に火をつけて燃やした。杉の木。

道祖神のうしろに隠れていたらしい。

武者が出てきた。家宅捜索。

■又エ門氏と伊之重氏の話。

伊之重氏は郡会議員をして大芦村村長をして、身上(しんしょう)がなくなるほど(地域、大芦のために)働いた。

42歳で亡くなった。

K氏「その後、伊之重さんは警察になってますね。なんで警察になったと思いますか?」(なんで警察になりやったべな?←奥会津弁では丁寧な言い方)

I氏「・・・それはわがんね。」

赤田の観音様の天井絵のこと、ショウセキ氏の絵。

百万遍のこと、となえ方はみんな口伝てで覚えていたので、(お経の)詠い方(詠み方)の本などはなかった。

■からむしの話。

からむしが続いたわけ。

タネではない、根で増やす。

沖縄のカラムシは年に4回も収穫する。

和久の畑で3畝ほどは植えていた。カラムシ畑は長くて8年、植えて3年はそのまま(収穫しない)。

おやそ、かげさ、わたくし、の話。

(昔の)カラムシの尺棒は最近まであった。

アブラアサ?

T氏(訪問時に一緒にいたご子息)「カラムシ剥ぎは手伝わさっちゃ」

(カラムシ剥ぎ:刈り取ってきたカラムシの幹を半分に折って、外側の樹皮を剥ぎ取る。折る時の捻り方にコツがある。

掲載子もこの経験はかすかに記憶している)

I氏「昼前(ひるめえ)に刈り取んねと、駄目なのや」

■カラムシの品質について

ウセクチ(樹皮に赤いキズがつくこと)のこと。

I氏「織姫たちは、(織った時のデザインにもなるので)好んでたりしんが、公社(カラムシ公社)の買上げ基準では売れない」

・・・とても、文章にまでにはまとめ切れない、忘れた頃に反芻できればよしとしておこう・・・

13/05/15 誤字訂正しました。ご指摘ありがとうございました。

130503_大芦字山崎 ― 2013/05/12 22:16

次に訪ねた家は、山崎にある家。

主人の奥様が、わたし(掲載子)をじっと見ている。

話をすると、「そうだ(そのような)気がした」とおっしゃるのです。

掲載子の母の大変近しい親戚筋でした(後で奥様のお名前をお聞きました:いちこ姉)。

この近所に豆腐屋さんがあったこと、母の生家もこのあたりにあったこと。などなど。

わたしは小学生かそれよりも幼い頃だったか、時々豆腐を買いにお使いに来た覚えがある。

その頃は、電話などもなかった。当日に予約をして出かける訳でもなかった。

まさか豆腐の値段が、その日の時価ということはなかったと思うが、母は「これで足りっぺ」と言って数十円(だったと思う)を渡す。

それを良いことに、私は豆腐を買って家に戻ってくると、母に「なんぼだった?」と尋ねられると、「××円だった」とウソを言ってお釣りの5円か10円か15円ほどをごまかしました。

豆腐の値段は母も、毎日買っていた訳でもないのでうろ覚えだったのではないかと思う。

がしかし、恐らくバレていたのである。と、カミングアウトしておきます。そんなことまで思い出して話せる方のお家でした。

■閑話休題(←どっちが!)

会津戊辰戦争で山崎で焼かれた家は3軒也。

「船鼻峠まで逃げた」という話などを聞く。

「なんで火をつけたのでしょうね」

「アトカクシだべな」

アトカクシ:跡隠し。火をつけて逃走したのは証拠隠滅や、煙と火とでどちらに逃げたのかも判らなくしてしまう意図があったらしい。

集落の端にある槐(えんじゅ)の木。

この木のことは、2011年8月12日の本ブログに書いた。

110812_大芦集落

<http://yebijin.asablo.jp/blog/2011/08/18/6056806>

「槐(えんじゅ)ノ木」という地名があること。

黄色い花が咲いて、豆の鞘のような実をつけること。

辞書で調べたのだが、マメ科の落葉高木とある。

ただ、江戸時代からここにあった木なのかどうかはわからない。

このことに気づいたその翌々日、折橋(小中津川と下中津川の境あたり)の近くの山すそもあることに気づきました。

実をつけた槐(えんじゅ)の木は、不気味な感じもする。

誰のものでもないかも知れない木であるが、キチンと手入れされている。

また、収拾のつかない文章を書いてしまいました。

会津藩預南山御蔵入大芦村

『・・・槐(えんじゅ)の木は見ていた・・・』

130503_大芦・小屋の原 ― 2013/05/13 01:30

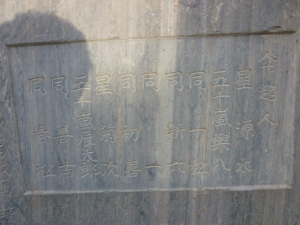

130503_大芦・小屋の原にある顕彰碑と墓

どなたか、この字が読める人はいらっしゃるか。

Kさんは、この顕彰碑全文を文字化したのですが、この字だけが不明なのです。

前後の字は、尊重●也 とあります。

『會津藩戦死二人之墓』。この墓は元々は、この地ではなかったらしい。

そのことは、今日お会いした五十嵐平治氏のお話でも、「昭和郷友」に同氏が書かれた記事でも明示してある。

移設されて下部が、コンクリ(コンクリート)で少し埋められている。

K氏は車の中から、ペットボトルを取り出して、きれいに洗って文字を引き立たせていた。

化学薬品とかではない、単なる水である。一度見ればいいやとかではなく、同氏には訪れるたびに次の「宿題」が見えてくるらしいのである。

そして、わざわざペットボトルに水を汲んで準備しているのは、探求もさることながら先人への供養の気持ちがそうさせているのではないかと、いたく感心したのです。

130503_奥会津昭和村大字小中津川帰省初日のこと ― 2013/05/13 02:08

5月3日分のブログ、色々な思い入れを含めて、駄文を弄してしまいました。

そして、「肝心!」のところでは写真も撮っていないではないかい!とも気づいた。

ほんとだ、「んだなや(^^;」

・ ・ ・

大芦からの帰り、K氏から「束原福松氏は大芦から小中津川に婿としてきています。おそらく、五十嵐伊之重さんと近い年代のはずです」と。

どうやら先月のフィールドワークで、野尻の親戚筋(庄市あんにゃと信子姉)からの聞取りらしいのですが、「元治元年生まれのはず」とまでK氏はメモに頼らないで記憶しているのです!

その情報源(発信源)はというと、どう考えても、ノブコ(信子)姉のような気がする(^^;

夜に、義母(ヤマト姉)に尋ねてみた。

なんということでしょう、福松氏は、本日(2013年5月3日)にたまたま大芦であった中見沢の家の出自なのでした。

聞取者(わたし:掲載子)の知識不足で、人の名前(固有名詞)の関係が整理できなくなった。

それで、別の話題を振って聞いた話がこの↓メモでした(^^;。

130504_奥会津にて朝の散歩1 ― 2013/05/13 22:45

小中津川字宮原(みやばら)あたりを一回りしてから、

はげ山の稜線、もしも満月の日あたりにこの地を訪ねると、

「への字山」のあたりから煌々とした満月が昇り一晩中あたりを照らして、

朝まだきには、再び「への字山」のあたりに、日が昇る気配、山の向こうに隠れているが、薄明かりとなってくるのです。

カラスが鳴いて、スズメもそろそろ起きだすころに、

まだ満月は白い色で、この松の木の上あたりに、隠れようとしている景色が見えるのです。

暗くて見えないが、Yの字の木は最近(今年になって)伐られたらしい。

真ん中の木は、山桜の大木。いつもピンク色の花が咲く、宮原にはもう一箇所ある(稲荷様の鳥居のところ)。

去年の今日はほとんど満開になりそうな雰囲気だった。

今年は、まだ咲いていない。

昨日バスの中で聞いた話。

今年は、隣町の三島町では桜の花は開花前のつぼみを鳥に喰われたらしい。

咲いたかなと思ったら、葉桜になっていたらしい。

それを聞きつけた人が、今年の桜はダメらしいと、とくとくと話している。

「鳥はなんでかわがんねが、桃色の桜の木の花は喰わなねーのや」

この隣には、染井吉野らしい桜の木も2本ほどある。咲いていないのです。

それでも、とくとくと、今年の桜はダメらしいと話している。

今年は、まだ咲いていないのです!もう、近くで触って見てみろ!っつうの!!!

それで咲き具合が悪かったら、「鳥の所為(せい)じゃない!」んだっつうの!

暗くて見えないが、Yの字の木にはあるものが下げられていた。

その写真は、あ・と・で(^^;

御神楽岳

ホンナ山

田んぼには、薄氷がはっていた。

最近のコメント