160501_奥会津昭和村下中津川にて ― 2016/05/15 22:30

2016年5月1日、野尻からの帰り。

下中津川にて、熊野神社の参道近く。

ここに、「ミナトヤ」にあった素晴らしい色の桜の苗をシンイチさんが移植したらしい、というので立ち寄ってみた。

ちょうどシンイチさんも、外にいらっしゃって立ち話。

何本かが根付いたらしい。

この右の大木は、二十数年前に移植したものだという。

この桜の花の色が素晴らしいのだそうです。

わたしは毎年、GW(春のゴールデンウィーク)には一度は歩いて散歩しているので、その桜の満開を見ているはずなのである。

ことしは、既に緑の葉に変わっている。

本名一作氏作詞の碑。

字体はご本人ではないらしい。

そして、この詞の書物自体は見つかっていない、というのでした。

「人々がみんな 心の内が素直であれば この世の中に 鬼などはいないのですよ」というようなことが書かれています。

世の中に鬼がいるのは何故でしょうと、優しいようでいて、実は怖いことが書かれているのではないでしょうか。

近所で畑仕事をしていたムツ子さんが、家内と義姉に「寄ってお茶でも飲めー」というので、初めて家にお邪魔する。

ムツ子姉も、昭和館の先代束原宗司氏の妻ヤマト姉(2015年春に亡くなられました)のごく近しい親戚筋の方。

これが、第二次世界大戦後に、GHQの指導で(それとも地元の人とか県が慮ってか)熊野神社の石碑の「村社」という文字をセメント(コンクリート)で塗りつぶした跡だというのです。

脇を見ると、この石碑が建ったのは、昭和5年。とありました。

160502_奥会津昭和村小中津川、農具 ― 2016/05/15 23:10

鋳物製である。

鉄が錆付いている。が、一部は現在も現役で使用されているような気がする。

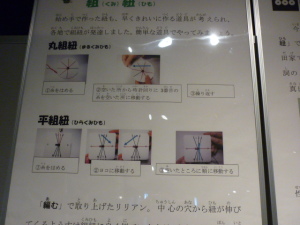

鍬類

草むしり用

柄の長さは鎌の柄と同じくらい。

根切り。というらしい。

〔on facebook〕

阿*さん、ありがとうございます。

では調子に乗って(こら!)、これは如何でしょう(^^;

初めて見たときには、何かわかりませんでしたが、草むしり(草の根の下を引掻く)用の道具。

ひょっとして今でも市販しているのかどうかはわかりません。

が、どうやら現役で使用しています。

ご近所の農家の方に聞いたら、「あら珍しい」と言われました。

もうご近所にはこんな形の道具は無い(使っていない)らしくて、「使い古した鎌や包丁を使っている」とおっしゃっていました。

乾いた土で根の浅い雑草は、刃の部分でシャリシャリと土をさらって、湿った土で根の深い雑草は刃先を土に刺してこじるのです。

その刃の元側の微妙なカーブは、使ってみて感心する意匠となっているのです。

大きさは、これくらい。

焼印があったかもしれませんが、握り手の部分は磨り減るほど使われています。

だから目を瞑って握っても、同じ位置を握れるほどになじむ手触りになってます。

160503_奥会津昭和村小中津川、農具 ― 2016/05/20 00:45

判りにくい写真ですが、倉にあった鉄製の農具。

■真ん中(右から2番目)。

かっつぁ

あと、「馬耳鍬」という鍬らしい。この名称は『農業全書』という本で見た名前。

奥会津昭和村では「かっつぁ」と呼んでいるとは、昭和村の菅家博昭さんのブログから。

柄長は背丈ほど。

■右側。

半円状の刃の、これも鍬なのでしょう。

さほど気に留めないで写したので、形状が判りにくいですが、

後日、facebook発言で判明した。

これは「ほー」というらしい。

また「立鎌」とも、草削りの農具と判明した。

「ほー」という名前の由来が分らないので、facebookで調子に乗って妄想を造ってみた。

〔on facebook〕

ホー、先を越されました(((^^;こら!

ホー、何か宛てる漢字があるのだろうかと考えていた。

あたりがつかないのである。でも、何となく無理強いでも妄想して気を楽にしたい(^^;

その結果、これは、ミシンとかアイロンとかと同じような経緯を辿ったのではないか。

では、その元はというと?

「FORK」ホーク、フォークと呼ばれる農具だったり食事用西洋箸だったりするものではないか、と辿り着

いた。

何しろその頃の時代のものである。

「掘った芋いじるな?(What time is it now?)」で通じた時代のことである。

通詞「これが『へいふぉうく(Hayfork)』という物じゃ」

農民A「ほー」

農民B「へい」

通詞「へいではない、西洋熊手のことじゃ」

農民B「へい」

通詞「あーめんどくせ、『ほーく』でよい」

・・後日・・

通詞「これが『ふぉうく』という物じゃ」

農民A「ほー」

農民B「へい、ほーくでげすね」

通詞「へいほーくのことではない、ほーく!」

農民C「通詞殿、この図とこの図では形も違うのに、同じ物なのですかい?」

通詞「あーめんどくせ、『ほー』でよい!(kは発音しないことにしておこう)」

こうして、フォークは日本語化された農具専門用語として全国津々浦々に広まっていったのです。

誰か、ホントの事を教えて下さい!(^^;

160503_奥会津昭和村小中津川・消防出動 ― 2016/05/20 01:19

2016年5月3日。

奥会津昭和村では、5月3日は特別な日でもある。

それは昭和26年5月3日のことでした。

折からの春のフェーン現象で、空気は乾燥して時々強い突風の吹く日に、昭和村の中心部ともいってよい下中津川集落は、大火事にあったのでした。

それで、このことを忘れないための記念日として村内の消防団は観閲式の行事があるのです。

その式典が終了したであろう、昼頃に、村の防災無線からサイレンと火災情報と、消防団への出動通知の放送があったのです。

はじめは、防災訓練かと思ったらどうやらそうではない。

「矢の原地区で火災発生!」

昼時なので畑からあがって、戻ろうとするところ、火の見櫓のある場所に消防車が止まっていてる。

召集された団員の方々が数名集っていた。

これから出動準備だというのです。

見ていると、大きな防火用水の口から水を出してなにやら袋に水を溜めている。

これは、歩行時に背中に担ぐ袋(背嚢)で携帯型消化装置となっている。

つまり山林や野原でホースを引き回すことも出来ない場所での歩行しながらの消火活動を想定している道具である。

そして、消防車はサイレンを鳴らして現場に向かって急行して行った。

その後、鎮火しましたとの防災無線。

後でもう消防団の人に聞くと、どうやら消防車が到着する前に鎮火していたそうな。

なんでも、よりによって5月3日に矢の原で、××の○○さんが、ダン******(自主規制)。

という事で、人的物的(建物設備)被害はゼロだったらしい。

が、それにしても、人騒がせな事でした。

160502_奥会津昭和村小中津川界隈 ― 2016/05/20 04:46

160504_奥会津昭和村・からむし織の里へ ― 2016/05/20 05:29

雨もよいの天気なのでからむし織の里まで散歩。

芝桜(シバザクラ)

胡桃の木

〔on facebook〕でテキトー話

160504奥会津昭和村小中津川の石橋。

奥会津昭和村佐倉集落と小中津川の間の旧道の石橋。歩いてみないと気づかない。だから殆んどの人は知らない。村の遺跡にもなっていない(想像)。橋の後方左に低い山と山頂に神社がある。愛宕神社である。野尻の牛首城からは、間で一回リレーが出来ると、狼煙(のろし)通信が出来る。光通信。

・・・・

橋の右側は既に道としての痕跡は無くなっているので私有地かも知れません。どなたの私有地かは想像がつきます(^^;こら!

だからここを歩いたら私有地無断進入の可能性があるかも。川(沢)の上の構築物は誰も管轄しない無主物の可能性もありかも。こそっと、調べられればね。こらぁ!

・・・・

私は何度か徒歩通行しているが、おっかない。行き先が私有地だからではなくて。通行手段設備としての再活用とかは絶対無理そう。ただ眺める風景としては残っているといいなと思う景色。この景色を見られるのは道路からしかない。

・・・・

クルミの木だと思うのです。

根が石橋を支えているようです。伐ったら石橋ごと崩壊するかも。左はクルミちゃん、右はミルク。

ここを渡るあなたは、ミロクの国へ、、、

・・・・

からむし畑も既にからむしがそこかしこに芽吹いている。

胡桃の木。

最近のコメント