160723_奥会津にて・からむし織の里からの帰り道 ― 2016/08/20 15:07

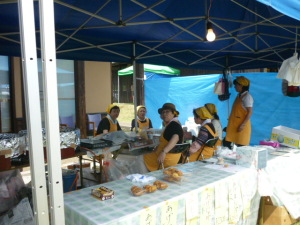

160723_奥会津にて・からむし織の里フェア風景4 ― 2016/08/20 14:53

2016年7月23日、奥会津昭和村。

からむし織の里フェア会場。

農具を展示販売している出店もあった。

on facebook

これですね(^^;

これの錆びた農具がずっと前から、倉(小屋)の中にあったのですが、その用途も知らなかった。

「草かじり」というのだそうです。

ということを、今年になって(先月あたり)facebookで知りました(^^;

でも、それに気づいたとたん、こうして田舎のイベントでは、農具屋さんなどが出店をしていて、昔の道具ではないことに気づいたのでした。

(これは、2016年7月23日、昭和村「からむし織の里フェア」で見つけた(^^;)

それで、先月に恐る恐る使ってみたのでした。

確かに「ヨキ」には、4本の筋がある。

ネズミ(ハクビシン?)捕り用トラップ。

左利き用。

出口(入口)そばの「老人会」のブースで声を掛けられて、座り込んで勧められるがままに。

ごちそうさまでした(^^;

160723_奥会津にて・からむし工芸博物館展示室 ― 2016/08/20 14:48

160723_奥会津にて・からむし織の里フェア風景3 ― 2016/08/20 14:44

160723_奥会津にて・からむし織の里フェア風景2 ― 2016/08/20 02:21

160723_奥会津にて・莚(むしろ)編み ― 2016/08/20 01:49

からむし織の里フェア風景

からむし工芸博物館にて

ロビーでは、村内に残っていた、莚(むしろ)編みの道具を出して、藁を使った莚(むしろ)作りの実演(と希望者は体験)をしていた。

ところが、この道具で使っていた実際の稲藁の長さなどは、誰もご存じなくなっているらしいのだ。

藁の莚(むしろ)作りワークショップ

on facebook

藁の長さについての、皆さんの議論はとても深い話だと思いました。

みんなが、少し頑固に“おらほ”のやり方を知っている。

on facebook

「あわせて、おろして、トントン!」

そうだ、力でおろすのではないのです。

握りを水平にすれば、ストンとおりるのです。

ナマ須田さんに、お会いできました(^^;

160723_奥会津にて・からむし織の里フェア風景1 ― 2016/08/19 04:58

160723_奥会津にて・喰丸小学校へ5 ― 2016/08/19 04:24

2016年7月23日、奥会津昭和村にて。

【「栗木みのる」さんの作品の朗読会】

喰丸小学校では、この朗読会と、古布を使ったワークショップ(即売会)や、映画会も。

校舎内

朗読会会場の教室。

どうにもディープな人々が集るらしい。

そして、皆さん、私のような安直デジカメではない、カメラをお持ちなのである。

勿論、普段は入れない喰丸小学校の校舎内を開放しているので、それを目当ての方々なのでしょう。

朗読をされる、むかいさとこさん。

むかいさんは、「昨日見かけたへんなおじさん、何故ここに?」てなことで、びっくりされていらっしゃる(^^;

政一さんが仕切って、「朗読会場では撮影はご遠慮願いたし」、写真を撮りたい人はここで、ということで、皆さんはここでバシャバシャバシャと。

栗城好次さん。

好次さんは、栗木みのるさんはの叔父さんにあたる。

隣の教室のワークショップ「アトリエ糸糸っぴき」

いとこのY氏も、聴講に来ていた。

歩いて佐倉まで行くつもりでいたが、「乗ってけ」と誘われて、乗せてもらって、佐倉のからむし織の里フェアへ向かう。

160723_奥会津にて・喰丸小学校へ4 ― 2016/08/18 01:40

2016年7月23日、奥会津昭和村にて。

【喰丸集落へ】

木イチゴ。

喰丸集落に入る道路脇のやぶで見つけた。

田んぼの水抜き口?

この部分にだけ、棒を挿して空き缶を被せている。

普通の案山子(かかし)とは思えない。

弱い部分にモグラでも入るのでしょうか。

風に揺られて缶が音を出すのか。

缶が揺られて、棒に振動が伝わるのか。

モグラが土を掘ると、その振動で缶が鳴り出すのか。

それとも、水抜き作業を他の方に依頼していて、水抜き口の場所が判りやすいようにしているとか、それなら棒は1本でもよいし、、、

ビールを飲みながら巡回して空き缶を被せていくと、水抜きをした回数が判るとか、んなことはないか(笑)

ということで、よくわかりません。

田んぼの取水口。

でもこちらには棒は立てていない。

堀を堰き止めて、水高を調整できるので、取水と排水も出来るような気がする。

すると、前の写真は、水抜き口ではなくて、田の畦が崩れたか、動物に侵入されて壊されたのでしょうか。

この灯籠の位置から喰丸集落の民家がある。住居域の境ですね。

左奥の山裾には神社があるので、参道の位置かも知れません。

ここが、喰丸小学校。

160723_奥会津にて・喰丸小学校へ3 ― 2016/08/11 00:12

2016年7月23日、奥会津昭和村にて。

【からむし織の里→佐倉→への字山】

佐倉のトウモロコシ畑。

実は昨日は、畑のトウモロコシの畝の周りに棒を立ててネットを差し回す作業をしていた。

それで、気になるよそ様の事例(^^;

佐倉は、鳥(カラス)避けもしている様子。

全体にネットを被せている。

この写真ではネットが上手く写っていないが、カスミ網のような糸の細いネット。

よく「土手カボチャ」と言われますが、それは本来は揶揄した言葉ではないのです。

とある本(『農業全書』という元禄時代の本)を読んでから、そういう風な理解をする事に至りました。

これが、カボチャ作りのあるべき形ですね。

畑の端に植える、そして蔓は畑の外の斜面(土手とか崖)などに伸び放題に伸ばす。

畑地の中のカボチャの蔓の占有面積を最小にして有効活用する最良の手立て、なのだそうです。

その本には、

ネギ畑は、畦に草1本無く綺麗にして、度々周りを中うち、細土を根際に培(つちか)いをして、高くする。

その高く培いが出来るだけの筋幅で植えるのです。

土に隠れた茎(根)の分が、太くたくましい、しかし柔らかい白根となる。

取ったばかりのネギは、そのまま食べても甘みがあり、歯ごたえ良し。時間がたつと臭みと苦味も出ると。

日照りには水肥を注ぐべし、そのこゑは小便が宜し、というようなことが書いてあった筈(うろ覚え)。

歩いているそばに、後ろから来た車がするすると止まった。

政一さんの車でした。

「乗ってくか~」

今日の朗読者の方とスタッフも同乗している様子。

せっかくの好意、乗せて貰って歓談するのも貴重な体験かも、と少し気持ちが揺らぐ。

でも、「ありがとう、でも歩いて行く!」

目的地は既に見える一直線の道である。

ここまで歩いてきたのだ、最後の詰めで「車で送迎されて」では、わたしは格好が付かないのである(笑)

最近のコメント