120504_朝の散歩 ― 2012/05/08 22:58

近所の家の庭の畑の籾殻(燻炭:くんたん)撒きも中断していた。

そして、籾殻の山にはきちんと雨よけにブルーシートが掛けられていた。

見様見真似の俄(にわか)農作業者(わたしのことだが)は、後で気づかされることが多いのである。

2軒分の家があった場所が更地になっていた。

コイン精米の小屋の前には、カラスとスズメが客が来るのを待っていた。

シゲルスタジオ。

この岩には名前が付いているのだろうか。

正法寺。

熊野神社。

熊野神社裏手。

下中津川の農道。

下中津川の農道。路上にて。

舗装道路である。両側は田んぼ。路上にたたずむ蛙。

実は、この様な形をしていない蛙が、路上には数え切れないほどあった。

おそらく自分が生まれた田んぼ(水路)から、何らかの理由で道路を隔てた向かい側の田んぼに移動しようとして、

途中で力尽きたか、または移動中に車の類が通過した結果らしいのである。

もっとおそらく想像すると、それらの動かなくなった蛙は、鳥類が片付けるのではないかと思う。

一晩中聞こえる蛙の鳴き声は、のどかな田園の景色を想起する。

が、人造施設(コンクリート)によるバリアはカエルにとっては逃げも隠れも出来ない大変な難所となっているらしいのである。

鳥たちにとっては、この道路はお気楽食堂になっているのではないだろうかと心配するのである。

歩いている人たちは気づいていると思う。どうすればいいかまでは、掲載子の感傷だけでは踏み込めるものではない。

120504_新鳥居峠 ― 2012/05/09 22:13

Kさんの車で、新鳥居峠、伊南、水芭蕉まつりの小野川へと同乗させていただいた。

6日に時間をとっていただく予定であったが、昨日から雨、同氏はわたしの野良仕事の手伝いの真似も出来ない事を読んでいて本日に変更してくださった。

大芦集落へ、右前方の山が大芦の愛宕山。

去年に気づいたが、他の集落の愛宕山の頂上も見晴らしが利くように伐採してある。

雪のあるうちに伐採してある。

玉川地区へ。

中学一年生のときに、長谷川先生と友人4人とで、自転車で畑小屋分校まで出かけてキャンプをしたことがある。

その頃は砂利道だった。

途中の「山の神」の祠と鳥居のある場所。

かすかに記憶がある。

この場所は、3年前にも同氏の車に乗せてもらって、この場所は通ったはずである。

K氏:「二叉の木は切るな、と伝えられる」。

3年前にも同氏は説明されたかも知れない。

いかんせん、その頃のわたしにはそのような呟きを聞き逃さないほどの知見もなかったのである。

K氏が石の祠を丹念に見ている。

わたしがメモ帳を出しているのに気づいたか、声を出して読み上げる。

「文政六年九月吉日、村中、、、世話人、、星要、カナメは要(ヨウ)の字、、五十嵐、、、」

あわててメモをしたのである。そのことをK氏はきちんと確認している。

お一人での調査であれば、当然のごとくその場で自分のメモ帳に記録されたであろう行為である。

実は、ドライブの最後に、「あの祠の文字を教えて下さい」とおっしゃった。

メモ帳を出して殴り書きの文字を読み上げる。

K氏はそれを自分のメモ帳に書いた。

なんだか少しだけでもは手伝いが出来たのかなと、頼られた気分に嬉しくなった。

K氏:「このあたりは木地小屋か出小屋のあった場所でした」

K氏:「ウチュウザワとナチュウザワという地名です。ナチュウザワの庚申様と呼ばれていました」

K氏:「台座には菊の文様があります」

をを、菊の文様のある石碑は昨年のフィールドワークに同行させていただいたときに、

両原のはずれの石碑で説明してもらった文様のことである。

J:「上の文字は梵字かなにかのマークでしょうか?」

K氏:「それはサンザル(三猿)です」

ああ、またトンチンカンな質問をしてしまった。

この庚申供養塔については、K氏は当日のブログに以下のようにまとめられていた。

■明和三年(1766)戌八月吉日 庚申供養塔 世話人10名記 三猿・菊水陽刻

馬場勇伍氏が1992年に昭和村役場企画課より発刊した『昭和村の石造遺

産』の29ページに、玉川木地が建立した庚申供養塔が掲載されている。大石

右と左に建立した人名が陰刻されている。日下8名、三星2名で不明文字も多

い。

同じく馬場氏が2002年に昭和村教育委員会より発刊した『木地師の跡を

尋ねて』の99ページから玉川木地師として44基の墓石調査結果を掲載して

いる。滋賀県の君ヶ畑を訪ね『氏子狩帳』の調査を経た後で、1992年の1

0名の姓名については明和七年氏子狩帳の姓名から類推して訂正している。

宇中沢(うちゅうざわ)と奈中沢(なちゅうさわ)の、宇中沢側に玉川木地

はあり、そこが明治期に無人となり、昭和27年に並松山開拓地として大芦の

人々により開墾された。さらに上流には新・鳥居峠の登り口、駒止湿原への道

の分岐点に、三階山(さんがいざん)開拓地があり、ここは平成年代まで五十

嵐順太氏夫妻が暮らし、リンドウやかすみ草を栽培され、現在は廃屋が雪で潰

れたままある。

奥会津昭和村大岐・菅家博昭ウェブサイト

【記憶の森を歩く(2012)】

2012年5月 4日 (金)

山の神様石祠(大芦・玉川沿い)より

http://kanke.cocolog-nifty.com/2012/2012/05/post-0782.html

更新搭の後ろにある木立も変わった木が生えている。

二叉の木の叉の部分に、別の木が挟み込まれて押さえつけられて三叉状になっている。

さほど古い木とは思われないし、庚申塔の建立時代よりははるかに後の樹木と思われる。

が、やはり聖なる樹として切られることなく残そうというヒトの意思が働いた

のだろうかと思った。

既に人の住まなくなった家(出小屋?)が重力と自然の摂理通りにつぶれている。

新鳥居峠頂上付近。

気配のある風景。

120504_伊南へ・山口 ― 2012/05/11 00:55

120504_伊南へ・久川城跡 ― 2012/05/11 00:59

伊南(村)の地名は知っていたが、久川城跡のことも勿論、史跡やこの後で訪問する博物館(伊南館)のこともまったく知らなかった。

とにかく、K氏の歩いていく方向について行く。

同氏は恐らく文献調査で、この場所の地形と構造は頭の中に入っているのである。

迷うことなく次の地点からその先の地点へと歩き、それを実地(フィールドワークですね)で確認する。

迷うことなく次の地点からその先の地点へと歩き、それを実地(フィールドワークですね)で確認する。

■120504_伊南へ・久川城関係資料

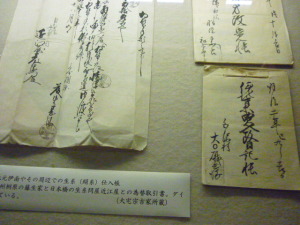

K氏は、本日のフィールドワークのためにも入念な資料を収集していた。

たまたま「雨なので伊南にでも行ってみましょうか」ではないのである。

ただ当日まで、わたしにはどこに行くかは予告はされなかった。

予告してもわたしが、その地に付いての予習をしていない可能性のほうが高いのは確かである。すみません。

わたしも、資料文献調査とまではいかずとも、帰郷前日には、去年と一昨年のGWで同行させていただいた時の事を掲載した自分のブログは印刷して読み返してはおいたのである。

それは役に立ったか?すみません、あんまり役立ちませんでしたが、少しテンションはあがりましたよ。

■反芻

その日(4日)、ビールを飲んで夕食を済ませて、部屋に戻ってからじっくりとそのコピーを見た。

移動中に話されていた、ガソリンスタンドの位置、伊南の河原田家の位置、伊南川流域の地勢などが少しだけ分かった。

あそこで説明されたことは、このことだったのか!と思い出して反芻してみる。

酔眼で、「はい、目を通しました」では、あまりにも安易である。

寝っ転がって読んでいたが、テーブルに座りなおして、もう一度読んだ。

資料の一部をデジカメで写してみた。「はい、デジカメに写したから、記録に残りました」では、それでも安易である。

写真を見るのではなく、その紙の資料でもう一度読んで、気づいた箇所をノートに書き写してみたのである。

ただ、わたしが書き写した箇所が正鵠をえていたかどうかはわからない。

わからないが、それを筆写する時間が、わたしのひそやかな感謝の時間である。まったくの自己満足の行為。

寝っ転がって読んでいたが、テーブルに座りなおして、もう一度読んだ。

資料の一部をデジカメで写してみた。「はい、デジカメに写したから、記録に残りました」では、それでも安易である。

写真を見るのではなく、その紙の資料でもう一度読んで、気づいた箇所をノートに書き写してみたのである。

ただ、わたしが書き写した箇所が正鵠をえていたかどうかはわからない。

わからないが、それを筆写する時間が、わたしのひそやかな感謝の時間である。まったくの自己満足の行為。

書き写したノートを見ながら、再度それを文字起し(パソコンにタイプ入力)したのが、以下の文章である。

(タイプミスがあるかもしれないのはあらかじめ言い訳陳謝しておきます)

伊南村史第一巻

・小塩城跡 新編会津風土記にあり

古町付近の標高は約570mで、谷幅は約1000mを有し、数段の河岸段丘を形成している。

・久川城

伊南川の西岸、大字青柳と大字小塩の間に位置する小丈山(標高632m) →634 おしい

〔634 おしい〕と、メモに注記がある(笑)

これは、掲載子がずっとスカイツリーの高さ(634m)にこだわっているため、この小丈山があと2m高かったら、カラムシ生産の本場、昭和村大芦地区の周りの標高(この地がなんと標高634mなのです)とあわせて、伊南村(現在は南会津町伊南)も同じ標高圏として、奥会津の一大糸文化の聖地として名乗りを上げることは出来ないだろうか(まさに基層文化のルネッサンスだ)と妄想が割り込んできたのでした。

それを物産イベントの得意な東武グループに「標高物産展」としてスカイツリーで大イベントをしてもらうのである。東武グループさま!いかがでしょう!

・伊南川流域の下位段丘面には古くから集落や耕地が発達し、小規模ながら伊南村の水田は耕地の70%を占めている。

中世末期より伊南細美と称される良質の麻布の産地として知られ、明治以降は養蚕が主産業となり、遺跡の位置する小丈山南麓も近年まで桑畑に利用されていた。

現在、堂平地区は花の栽培など園芸農業がさかんである。

大字小塩の堂平遺跡は、縄文中期後葉から晩期にかけての遺物が出土しており、後期後半以降に営まれた墓域である。

↑これって、記載されている固有名詞を奥会津昭和村の実在地名と交換しても、ほとんど同じ史実の説明になるのではなかろうかと、またまた妄想してしまうのでした(^^;。

120504_伊南へ・奥会津博物館伊南館① ― 2012/05/12 02:35

奥会津昭和村には、「からむし織の里」という複数の施設が集まった場所がある。

その一画には『からむし工芸博物館』という博物館がある。

カラムシとは苧麻(ちょま)とも呼ばれる、宿根性多年草植物である。

この植物は、日本国中どこにでもある。

見てきたようなことを書けば、縄文の時代からこのかた、繊維を取り出して糸を作り、それを組み立てて(織って)布とする植物の代表は、カラムシと麻であった。

そのことは遺跡の発掘などで判明するらしい。

その一画には『からむし工芸博物館』という博物館がある。

カラムシとは苧麻(ちょま)とも呼ばれる、宿根性多年草植物である。

この植物は、日本国中どこにでもある。

見てきたようなことを書けば、縄文の時代からこのかた、繊維を取り出して糸を作り、それを組み立てて(織って)布とする植物の代表は、カラムシと麻であった。

そのことは遺跡の発掘などで判明するらしい。

そしてこのことは、人類が文字を発明して記録に残すようになってからのことでは、中国大陸が魏志の時代だった頃の、「『魏志』倭人伝」という文献に、倭国(現在の物理的経度緯度でいうと日本と呼ばれる地域)の風物として記載されているのである。

そこには、「種禾稲紵麻」という文章がある。らしい。

わたしは「『魏志』倭人伝」にあたってみたのではなく、森浩一さんの本で読んだ。

ここからの説明は、その受け売りである。

「種禾稲紵麻」の読み方は「禾稲紵麻を種える」と下し読みする。

そして、従来の「倭人伝」研究では、「禾稲(イネ)と紵麻(チョマ)をうえている」と解釈していた。

が、ある研究者(鋳方貞亮(いがたさだあき)氏(故人))が、〔禾稲はイネ〕ではなく、「禾(あわ:粟)と稲」の事であると喝破されたのだそうです。

では、紵麻の文字はどうなのか、森浩一さんは、禾稲紵麻は「禾と稲と紵と麻」つまり〔紵麻は紵(カラムシ)と麻(アサ:大麻)〕と読むべきではないかと書かれているのである。

そこには、「種禾稲紵麻」という文章がある。らしい。

わたしは「『魏志』倭人伝」にあたってみたのではなく、森浩一さんの本で読んだ。

ここからの説明は、その受け売りである。

「種禾稲紵麻」の読み方は「禾稲紵麻を種える」と下し読みする。

そして、従来の「倭人伝」研究では、「禾稲(イネ)と紵麻(チョマ)をうえている」と解釈していた。

が、ある研究者(鋳方貞亮(いがたさだあき)氏(故人))が、〔禾稲はイネ〕ではなく、「禾(あわ:粟)と稲」の事であると喝破されたのだそうです。

では、紵麻の文字はどうなのか、森浩一さんは、禾稲紵麻は「禾と稲と紵と麻」つまり〔紵麻は紵(カラムシ)と麻(アサ:大麻)〕と読むべきではないかと書かれているのである。

このことが【「日本の深層文化」森浩一・ちくま新書】という本に書かれている。興味のある方は、その本を入手されたし。

いや、そこまでは、という方はこちら↓の私設の抜書きを掲載しているページを閲覧ください(笑)。

[抜書き]「日本の深層文化」

http://www.kkjin.co.jp/boso010_110116.htm

いや、そこまでは、という方はこちら↓の私設の抜書きを掲載しているページを閲覧ください(笑)。

[抜書き]「日本の深層文化」

http://www.kkjin.co.jp/boso010_110116.htm

ま、ことほどさように、カラムシやアサは、「日本」という国名がまだ存在しない、現在の地理的位置での日本列島に日常の生業として活用していた基層植物なのである。

もう一度書いておくと、この植物は現在の日本国中でもどこにでもあるのである。

ただし、繊維として活用しようというヒトはほとんどいないので、製品として活用できる素材としてのカラムシを育てる地域は八重山諸島の一地域とそして、東北は奥会津の昭和村にしか残っていないのです。

そのカラムシは、奥会津昭和村(昭和時代以前の地名では大芦(おおあし)村と野尻(のじり)村(または野尻郷))では、六百年からの歴史があることが知られているらしいのである。

このことは昭和村がカラムシを地産産業として復興(継続:サスティナブルです)しようと動き出した1980年代から、「六百年」と明記しているのである。

変な厳密性を持ち出すと、そろそろ六百三十年と書き換えてもいいのではないかと心配するほどに継続してきた希少産業なのです。

もう一度書いておくと、この植物は現在の日本国中でもどこにでもあるのである。

ただし、繊維として活用しようというヒトはほとんどいないので、製品として活用できる素材としてのカラムシを育てる地域は八重山諸島の一地域とそして、東北は奥会津の昭和村にしか残っていないのです。

そのカラムシは、奥会津昭和村(昭和時代以前の地名では大芦(おおあし)村と野尻(のじり)村(または野尻郷))では、六百年からの歴史があることが知られているらしいのである。

このことは昭和村がカラムシを地産産業として復興(継続:サスティナブルです)しようと動き出した1980年代から、「六百年」と明記しているのである。

変な厳密性を持ち出すと、そろそろ六百三十年と書き換えてもいいのではないかと心配するほどに継続してきた希少産業なのです。

布や糸や繊維一般を展示する施設は各地にありそう(実際にある)であるが、まさかいまどき、カラムシを謳(うた)った博物館なぞは、日本国中探しても奥会津昭和村の『からむし工芸博物館』が唯一不二と思っていた。

・・・閑話休題・・・

昭和村の隣町の南会津町には『奥会津博物館』という施設がある。

南会津町という町名は、先の国の町村合併施策(平成時代)で、田島町と舘岩村と伊南村と南郷村がよってたかって合併して、「南会津町」と命名したのである。

会津地方では、広さで一番の町になったのである。ちなみに会津地方でその次に広い町は只見町。みーんな合併して、村から町になっちまったぁ。

今、いわゆる会津地方といわれる地域で「○○村」と呼称出来る地方自治体は、耶麻郡北塩原村、河沼郡湯川村、大沼郡昭和村、南会津郡檜枝岐村しかないのである。

書いて気づいた、会津地方での郡部には「○○村」はひとつしかない!

しかし、冷静になって考えてもみなさい、行政地域名ではない(と思う)が、「奥会津」という広域地域を呼称する通称名がある。この地域は、昔は(水力)電源立地としてほだされていた、少し前から過疎地、現在では過疎を逆手に取ろうともしているが、一般の日本国民の人口の大多数は、鄙びた基層文化の残る南東北の一地域という認識だと思うのである。

そんなイメージの地域を表現するときに、「奥会津の町々」ではなーんか変ですよね。ですよね、わかります?変だろ!

ということも勘案すると、奥会津の「昭和『村』」と「桧枝岐『村』」は、奥会津のブランディングにも貴重な存在価値を持っているのです。

それは何故か、「奥会津の町々」ではなく「奥会津の町村」と表現できるからですね。

・・・寄り道してしまいました・・・南会津町の『奥会津博物館』の続きです。

南会津町にも、町村合併前には旧町村ごとに「△△博物館」の相当施設があったようなのです。が、地方自治体の教育委員会(文科省管轄?)が管理主体となるので、旧町村の「△△博物館」の相当施設は『奥会津博物館』の分館となり、『奥会津博物館△△館』という呼称となったらしいのです。

そして、旧伊南村の元の展示施設は、伊南川西岸の伊南の久川城に対峙するかのごとく、そのまん前に『奥会津博物館伊南館』という名前であったのです!

長文なので、読み飛ばされたかも知れない。

前段に書いた一文をもう一度書いておこう。

布や糸や繊維一般を展示する施設は各地にありそう(実際にある)であるが、まさかいまどき、カラムシを謳(うた)った博物館なぞは、日本国中探しても奥会津昭和村の『からむし工芸博物館』が唯一不二と思っていた。

奥会津昭和村の隣町の伊南にある『奥会津博物館伊南館』で、【「伊南川・只見川流域の 麻・苧麻(ちょま・からむし)・絹」展】というメインイベントが開催されていたのです。

これは一大事!なにが?!。

『からむし工芸博物館』の協賛展示とかではない、伊南館の独自イベントなのである。

掲載子は奥会津昭和村の出身者であるので、『からむし工芸博物館』にひいきするのであるが、ここの展示には魂消(たまげ)た。賞賛と感嘆と羨望も含めた意味でたまげたのである。

(与太文章の書きすぎで疲労、写真関係は後日にします(笑))

・ ・ ・ つづく ・ ・ ・

120504_伊南へ・奥会津博物館伊南館② ― 2012/05/13 20:48

K氏と一緒に久川城跡に行く前に、この博物館を訪ねたら、「閉館中」とのパネル(張り紙)が掛かっていた。

自分が写した写真の撮影日時をみると、9時半頃である。

元々の博物館のパンフレットでは9時半は、ちょうど開館時間なのである。

後で気づいたことだが、K氏は時間を読んでいたのだと思い当たった。

『奥会津博物館伊南館』と『久川城跡』、K氏の中ではどちらも同じウェイトの興味範囲である。

午前中でご自分の計画したコースを回る予定である。

ただ、天候も含めて想定外のトラブル(寄り道)もあるかも知れない。

昨日に連絡をいただいた予告コースでは、まずは小野川の「水芭蕉まつり」を見てから次へと移動しましょうとの事であったが、雨の振り具合その他の天候を判断して、「水芭蕉まつり」をコースの最後にされたのである。

「新鳥居峠を通って伊南に行きましょう」と言われた。わたしに異存があるはずがない。

その上で、『奥会津博物館伊南館』と『久川城跡』とでは、同行者のJ氏(はい、わたしのことですが)は、どちらに強い興味を持つであろうかを慮(おもんぱか)って、『奥会津博物館伊南館』を最初の訪問地としたのだと思う。

だがしかし、その9時半には『奥会津博物館伊南館』は「閉館中」だったのです。

ひょっとして、開館時間前ではなく、本日閉店かも知れない。

ひょっとして、開館時間前ではなく、本日閉店かも知れない。

久川城跡を一通りまわってもう一度、『伊南館』に行ってみると、はたしてその博物館の館員の女性がいらっしゃった。

なにやら入り口前でごそごそと動いていらっしゃる。館内の明かりはまだ暗い。

入り口のガラス戸には、「開館」とのパネルが張られている。時刻はほぼ10時でした。

K氏が館員に声をかけると、「カメムシがいっぱいいるので、掃除してます、お待ち下さい」との事で上り口手前の土間の掃除中でした。

昨日来、昭和村の家屋内でも、カメムシは目立つほどの数が出ていた。

雨もよいであったが、陽のあたりそうな明るい方向のガラス戸や障子などに、出没しているのである。

そういえば、去年の雪が積もる前にも、「カメムシが多すぎ!」などと、Twitterで見かけた気もする。

奥会津では、それらの駆除(忌避)に殺虫スプレーを使うことはまれである。

どうするか、ガムテープが必需の駆除道具なのである。

どうするか、ガムテープが必需の駆除道具なのである。

奥会津では、カメムシのことを臭虫(くさむし)と呼んでいる。

カメムシは、一旦捕まえ損ねると、腐臭を発するのである。

わたしの勘違いかも知れないが、冬前のカメムシは特に強烈である。春のカメムシは、さほどでもない気がする。

館員の女性が、カメムシ掃除が終わるのを待った。

はい、いらっしゃいませ。

入館中に他の訪問者はいらっしゃらなかった。K氏とわたしだけである。

とすると、つまり、『奥会津博物館伊南館』の館員(説明員)の方は、わたしたちに付きっきりとなるのです。

入り口に展示してある、機織の縦糸をセットする装置の仕組みから説明されるのである。

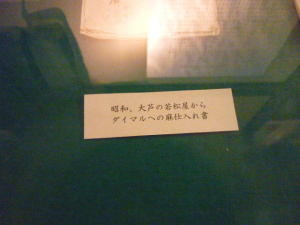

【「伊南川・只見川流域の 麻・苧麻(ちょま・からむし)・絹」展】は、からむしにだけにこだわった展示ではなかったが、

旧伊南村は、奥会津地方の布(糸)物産を江戸や京都大坂への交易の一大集積センタとしての地であることを、強調する展示となっていた。

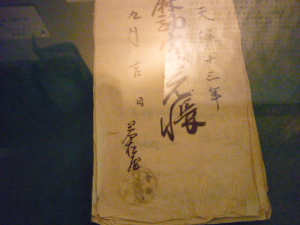

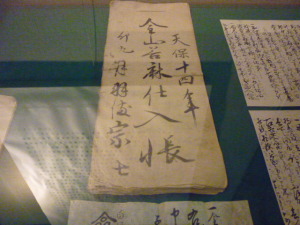

そして事実、伊南村(伊南郷)の歴史にも由緒のある、旧家であり名家でもあった河原田家由来の史料(書物)が、惜しげもなく展示されていた。

と思う。(これは半分はK氏の説明の受け売りですね(^^;)

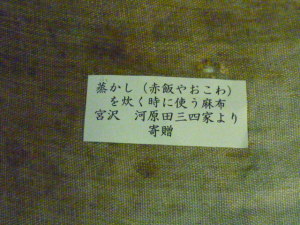

博物館の展示品であるから、文献(紙の資料)などはガラスケースに入っていたが、それ以外の機織道具、麻布、苧ぼけ(おぼけ)、苧引き台などは、割と無造作に配置されていた。

「写真は撮ってもいいですか?」「はい、どうぞどうぞ!」

博物館の展示品であるから、所管団体のお達しであろうが、「お手に触れないで下さい」という張り紙などもある。

が、ここで説明される館員の方は、「触らないようにと説明しておりますが、見ただけでは分かりませんから、」と、暗に(ではなくほぼ積極的に)触ってみなさい、と促されるのである(笑)。

K氏解説話にも触発されてのことだが、わたしは、宮本常一氏が書かれた「民俗学の旅」の中の一節を想起した。

全国各地に今おびただしい歴史民俗資料館ができているのも補助金がもら

えるから作ったのであって、そこへ古い道具類をならべると、もうそれか

らは集めようともしなくなる。規模の大きいところを除いては、資料館の

できたその日から資料の化石化が進んでゆきはじめる。

[抜書き]「民俗学の旅」

http://www.kkjin.co.jp/boso010_090809.htm

ここ、『奥会津博物館伊南館』の展示は只者ではない。

展示企画者は、確固たる意思で、アンチテーゼを発しているのではないだろうか、と。

ここの存在を知って訪ねてくる人には、さほど広くもない(むしろ狭い)空間の中で、強烈なメッセージを感じるのではないだろうか、と。

施設の中も外も、お休みどころなどはない。ましてや、お土産品などの売店もない。

買えるものは、展示してある書籍だけでした。

買えるものは、展示してある書籍だけでした。

説明員「本を10冊ほど買っていった方がいらっしゃいました」

その方は、目の前にいらっしゃるK氏でした(笑)

縦糸がこすれて削られて造形された線。

見ただけではわからない、指でそーとさすってみる。

何でだろ?

後でなんとなく理解した。

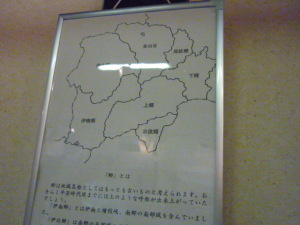

麻・カラムシの交易図。

伊南郷は一大集積センタだったらしい。

現在の昭和村地域である、大芦村、野尻郷もカラムシと麻を生産していた。

そして麻は伊南郷に運ばれたらしい。

伊南郷には奥会津の麻とカラムシが生産地から持ち込まれ、経済活動を左右するほどの交易センターであった。

つまり、貨幣経済活動が集中し、この地(伊南郷)には交易センターによる金融活動由来の富裕集団も出てきたらしい。

そんななかでも、大芦と野尻(現在の昭和村地域)のカラムシは、伊南郷の集積センターに持ち込まなくとも、生産とささやかな経済活動は継続出来ていたのである。

何故か、会津(大芦と野尻のことらしい)のカラムシについて『北越雪譜(鈴木牧之)』にはその根拠が記載されている。

縮みに用いる「を」は奥州会津出羽最上の産を使う、白縮はもっぱら会津に限る。

その中でも「カゲソ」というのは極品である。

越後の商人はこれらの地域訪ねて買付けをして持ち帰り、国(越後)で販売した。

(漢字変換が出来ない文字があるので、原文そのままではなく抄訳です(^^;)

(『校註 北越雪譜』(野島出版)P.62)

その中でも「カゲソ」というのは極品である。

越後の商人はこれらの地域訪ねて買付けをして持ち帰り、国(越後)で販売した。

(漢字変換が出来ない文字があるので、原文そのままではなく抄訳です(^^;)

(『校註 北越雪譜』(野島出版)P.62)

麻とは違い生産量(取扱量)の多寡はあったかもしれないが、売場(伊南郷のセンタ)に持ち込まなくとも、加工業者(小千谷縮など)の代理人(商人)が、生産地に直接買付けに来たのですね。

ただ、そこには質を認めて訪ねて(買付け)来る人はいたが、恐らく随意契約販売となる。

つまり経済競争というものがないので、どれだけの貨幣換算価値として扱われたかはわからない。

逆にいうと、品質以外の経済競争(中間が利潤を追求するだけの商売)に巻き込まれなかったから、生業として継続(サスティナビリティ)できた、とはいえないだろうか。

奥会津昭和村では、過去にもカラムシ御殿が出来たとか、カラムシ大尽がいたなどということは聞かない。

ずっと、それなりの清貧状態(貧乏か金持ちかというと貧乏状態)でも甘んじて来たのである。

何故か、、土と植物と向き合って生きるときには、

・・・と書き進めて、筆(タイピング)が止まってしまった。

自分で書いていて、内容が消化できなくなったのでした。

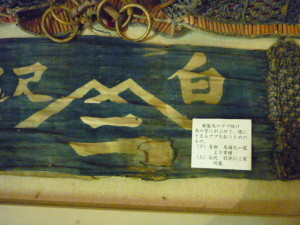

山に丸三つの屋号が文書資料の随所にあった。

120504_伊南からの帰路 ― 2012/05/14 23:46

120504_水芭蕉まつりへ ― 2012/05/15 21:24

旧福島県大沼郡昭和村立喰丸小学校。

喰丸峠を通って、小野川へ。

数年前に小野川(とオオマタ)の人たちが手作りの「水芭蕉まつり」をはじめたのでした。

その頃は、旗指物もなければ駐車場の管理をする係員もいない。

サラシ布に手書きで横断幕を作って、地元の産物を持ち寄り、通行するクルマが気づいて立ち寄られれば、甘酒を振舞ったのである。

その頃は、旗指物もなければ駐車場の管理をする係員もいない。

サラシ布に手書きで横断幕を作って、地元の産物を持ち寄り、通行するクルマが気づいて立ち寄られれば、甘酒を振舞ったのである。

村のテントも、なかった。

元々の出店はここだけ。

自分たちでで作って参加する。雪が溶けて農作業の始まる間のほんの少しの数日の間に、水芭蕉が咲く。

それを愛でようと企画して楽しむ。

まつりのひとつの形が評判を呼び、ついには村の毎年の行事にまでなったのです。(想像)

確か、、、そうして始まったおまつりが、いまでは(今年は)大雨なのに、駐車した車は500台を超えているという。

テーブルも満席。

K氏のご近所の方が精製した、白樺のジュースというのをいただいて飲んだ。

ほんのりした香りと、蜂蜜が入っているのかという甘さだったので、尋ねてみた。ただ白樺の樹液だけを採取した液体を、「(プロパン)ガスボンベがもってーね(もったいない:なくなってしまう)ほど煮詰めた」モノだと。

今回はそれが均質にならないので、「売り物になんなかった」。とおっしゃる。

これも売り物とされていたかどうかはわからないが、ペットボトル一杯につめた、「ド○ロ○」もいただいた。

その夜から、ちびりちびりと寝酒でいただきました(^^;。

歌舞音曲イベント(バンド)も出た。

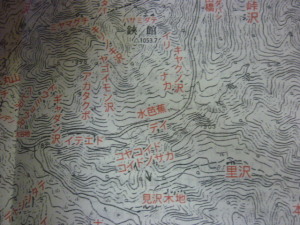

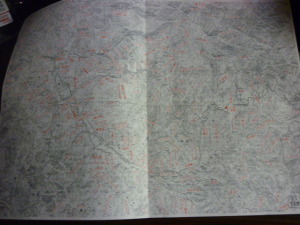

■資料

開場入口には、A3用紙2枚両面刷り(A4仕立てで8頁ぎっしり)の、「小野川と博士山」にまつわる地勢と地理と歴史(縄文時代からの!)と、聞き書きで収集した地名をを載せた二万五千分の一の地図も配布されていた。

K氏がこの日『水芭蕉まつり』のために作られた資料である。

何気にその場でもらった人も、持ち帰られた人は、後で気づくでしょう。

とんでもない価値ある資料のエッセンスが配布されていたことに!

120504_からむし織の里へ再び ― 2012/05/16 19:59

落花。

この正面にケヤキとイチョウの木があった。。

幹の下は2本が抱き合いながら絡み付いていた。

いわゆる「二叉の木」でもあった。

昔の診療所があった場所、その庭の大木だった。

一本はホウの木だっというひともいる。

診療所(廃屋となっていた)の取り壊しと一緒に、2010年に伐られて更地になってしまった。

その年の喰丸小学校の校庭のイチョウは普段の年のような黄葉とならなかった。

その年の秋には、村内の大芦では、マツタケが数十年ぶりの大豊作となった。

その年の秋には、村内各所で熊の出没も多かった。わたし(掲載子)も、生まれて初めて野生の熊を間近で遭遇した。

その年の冬も異常な天候となった、年末には豪雪で村内全域が停電した、奥会津の大豪雪は「会津大雪」としてテレビの全国ニュースにも取り上げられるほどであった。

ゼンマイ。

カラムシ織の里と小中津川の間の道路沿い。

ご近所のSさんの話によると、コゴミも2日ほどで、伸びきってしまったという。

地熱があるから。という説明。

採取のタイミングを逃した人は少なからずいらっしゃるらしい。

4日の夕方近くの午後には、もう一度「からむし織の里」の『カラムシ工芸博物館』を訪問した。

ベンチに座って、缶コーヒーを飲みながら景色を眺めながらボーっとしながら『奥会津博物館伊南館』との違いはなんだろうと考えていたら、

学芸員のY女史がわたしを見かけて挨拶に来てくださった。

ついつい、興奮してK氏との同行話について吹聴してしまった。

今年の研修生(織姫)の方々の作品が、カラムシ工芸博物館ロビーに展示されている。

同級生のハルエさんが、○○の手習いで、研修一年生として作った糸があるというので、もう一度訪問して写真を撮った。

製作者の名前も写したぞ!>ハルエさんへ(^^;。

アオサギ。

今年は熊が出ない(みかけない)、らしい。

安心と油断は禁物。

最近のコメント