120504_伊南へ・奥会津博物館伊南館② ― 2012/05/13 20:48

K氏と一緒に久川城跡に行く前に、この博物館を訪ねたら、「閉館中」とのパネル(張り紙)が掛かっていた。

自分が写した写真の撮影日時をみると、9時半頃である。

元々の博物館のパンフレットでは9時半は、ちょうど開館時間なのである。

後で気づいたことだが、K氏は時間を読んでいたのだと思い当たった。

『奥会津博物館伊南館』と『久川城跡』、K氏の中ではどちらも同じウェイトの興味範囲である。

午前中でご自分の計画したコースを回る予定である。

ただ、天候も含めて想定外のトラブル(寄り道)もあるかも知れない。

昨日に連絡をいただいた予告コースでは、まずは小野川の「水芭蕉まつり」を見てから次へと移動しましょうとの事であったが、雨の振り具合その他の天候を判断して、「水芭蕉まつり」をコースの最後にされたのである。

「新鳥居峠を通って伊南に行きましょう」と言われた。わたしに異存があるはずがない。

その上で、『奥会津博物館伊南館』と『久川城跡』とでは、同行者のJ氏(はい、わたしのことですが)は、どちらに強い興味を持つであろうかを慮(おもんぱか)って、『奥会津博物館伊南館』を最初の訪問地としたのだと思う。

ひょっとして、開館時間前ではなく、本日閉店かも知れない。

なにやら入り口前でごそごそと動いていらっしゃる。館内の明かりはまだ暗い。

入り口のガラス戸には、「開館」とのパネルが張られている。時刻はほぼ10時でした。

K氏が館員に声をかけると、「カメムシがいっぱいいるので、掃除してます、お待ち下さい」との事で上り口手前の土間の掃除中でした。

昨日来、昭和村の家屋内でも、カメムシは目立つほどの数が出ていた。

雨もよいであったが、陽のあたりそうな明るい方向のガラス戸や障子などに、出没しているのである。

そういえば、去年の雪が積もる前にも、「カメムシが多すぎ!」などと、Twitterで見かけた気もする。

どうするか、ガムテープが必需の駆除道具なのである。

奥会津では、カメムシのことを臭虫(くさむし)と呼んでいる。

カメムシは、一旦捕まえ損ねると、腐臭を発するのである。

わたしの勘違いかも知れないが、冬前のカメムシは特に強烈である。春のカメムシは、さほどでもない気がする。

館員の女性が、カメムシ掃除が終わるのを待った。

はい、いらっしゃいませ。

入館中に他の訪問者はいらっしゃらなかった。K氏とわたしだけである。

とすると、つまり、『奥会津博物館伊南館』の館員(説明員)の方は、わたしたちに付きっきりとなるのです。

入り口に展示してある、機織の縦糸をセットする装置の仕組みから説明されるのである。

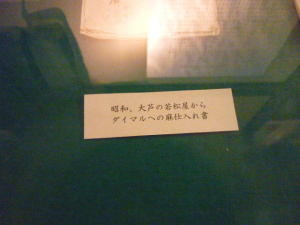

【「伊南川・只見川流域の 麻・苧麻(ちょま・からむし)・絹」展】は、からむしにだけにこだわった展示ではなかったが、

旧伊南村は、奥会津地方の布(糸)物産を江戸や京都大坂への交易の一大集積センタとしての地であることを、強調する展示となっていた。

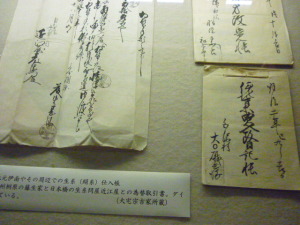

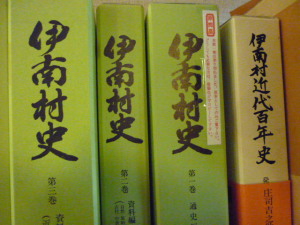

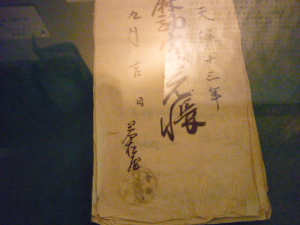

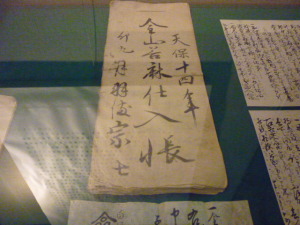

そして事実、伊南村(伊南郷)の歴史にも由緒のある、旧家であり名家でもあった河原田家由来の史料(書物)が、惜しげもなく展示されていた。

と思う。(これは半分はK氏の説明の受け売りですね(^^;)

博物館の展示品であるから、文献(紙の資料)などはガラスケースに入っていたが、それ以外の機織道具、麻布、苧ぼけ(おぼけ)、苧引き台などは、割と無造作に配置されていた。

「写真は撮ってもいいですか?」「はい、どうぞどうぞ!」

博物館の展示品であるから、所管団体のお達しであろうが、「お手に触れないで下さい」という張り紙などもある。

が、ここで説明される館員の方は、「触らないようにと説明しておりますが、見ただけでは分かりませんから、」と、暗に(ではなくほぼ積極的に)触ってみなさい、と促されるのである(笑)。

K氏解説話にも触発されてのことだが、わたしは、宮本常一氏が書かれた「民俗学の旅」の中の一節を想起した。

全国各地に今おびただしい歴史民俗資料館ができているのも補助金がもら

えるから作ったのであって、そこへ古い道具類をならべると、もうそれか

らは集めようともしなくなる。規模の大きいところを除いては、資料館の

できたその日から資料の化石化が進んでゆきはじめる。

[抜書き]「民俗学の旅」

http://www.kkjin.co.jp/boso010_090809.htm

ここ、『奥会津博物館伊南館』の展示は只者ではない。

展示企画者は、確固たる意思で、アンチテーゼを発しているのではないだろうか、と。

ここの存在を知って訪ねてくる人には、さほど広くもない(むしろ狭い)空間の中で、強烈なメッセージを感じるのではないだろうか、と。

買えるものは、展示してある書籍だけでした。

説明員「本を10冊ほど買っていった方がいらっしゃいました」

その方は、目の前にいらっしゃるK氏でした(笑)

縦糸がこすれて削られて造形された線。

見ただけではわからない、指でそーとさすってみる。

何でだろ?

後でなんとなく理解した。

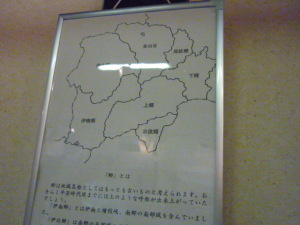

麻・カラムシの交易図。

伊南郷は一大集積センタだったらしい。

現在の昭和村地域である、大芦村、野尻郷もカラムシと麻を生産していた。

そして麻は伊南郷に運ばれたらしい。

伊南郷には奥会津の麻とカラムシが生産地から持ち込まれ、経済活動を左右するほどの交易センターであった。

つまり、貨幣経済活動が集中し、この地(伊南郷)には交易センターによる金融活動由来の富裕集団も出てきたらしい。

そんななかでも、大芦と野尻(現在の昭和村地域)のカラムシは、伊南郷の集積センターに持ち込まなくとも、生産とささやかな経済活動は継続出来ていたのである。

何故か、会津(大芦と野尻のことらしい)のカラムシについて『北越雪譜(鈴木牧之)』にはその根拠が記載されている。

その中でも「カゲソ」というのは極品である。

越後の商人はこれらの地域訪ねて買付けをして持ち帰り、国(越後)で販売した。

(漢字変換が出来ない文字があるので、原文そのままではなく抄訳です(^^;)

(『校註 北越雪譜』(野島出版)P.62)

麻とは違い生産量(取扱量)の多寡はあったかもしれないが、売場(伊南郷のセンタ)に持ち込まなくとも、加工業者(小千谷縮など)の代理人(商人)が、生産地に直接買付けに来たのですね。

ただ、そこには質を認めて訪ねて(買付け)来る人はいたが、恐らく随意契約販売となる。

つまり経済競争というものがないので、どれだけの貨幣換算価値として扱われたかはわからない。

逆にいうと、品質以外の経済競争(中間が利潤を追求するだけの商売)に巻き込まれなかったから、生業として継続(サスティナビリティ)できた、とはいえないだろうか。

奥会津昭和村では、過去にもカラムシ御殿が出来たとか、カラムシ大尽がいたなどということは聞かない。

ずっと、それなりの清貧状態(貧乏か金持ちかというと貧乏状態)でも甘んじて来たのである。

自分で書いていて、内容が消化できなくなったのでした。

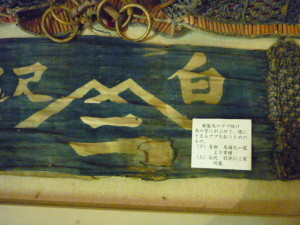

山に丸三つの屋号が文書資料の随所にあった。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://yebijin.asablo.jp/blog/2012/05/13/6445018/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。