130429_啓蟄 ― 2013/05/06 20:04

130429_ケンボー先生 ― 2013/05/06 20:05

130430_雑感 ― 2013/05/06 20:14

130501_経済経済 ― 2013/05/06 20:15

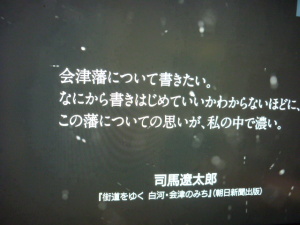

130502_王城の護衛者 ― 2013/05/06 20:17

130502_朝 ― 2013/05/06 20:20

130503_奥会津へ(車窓1) ― 2013/05/07 01:06

出立、東京の空。

東横線の渋谷駅が、地下5階になってしまった。

地下5階の駅には行ったことがない、そこから銀座線への乗換えをしたことがない。

地下5階の駅になぞ行きたくない。ので、渋谷駅を経由せずに、乗換え回数が増えようとも中目黒から乗り換えて浅草駅に向かう。

浅草駅。

最近の手すりはいろいろと装飾がしてある。

でこぼこにしているのは、滑らない工夫かもしれない。

尻で滑ったら気持ちがいいかもしれない。

関東平野の水田。

水田は平地の氾濫地に作られた。

ここはかつては、瑞穂の国の暴れ川の流域でもあるのである。

利根川。

利根川までくるとはるかかなたに山が見えることを知らなかった。

新鹿沼。

鹿沼を過ぎると、いきなり山が近くに迫ってくる。

ここらあたりから、野岩の国へ。ウソ。

「野岩」は「下野」と「岩代」の国の名を付けた路線の名前です。

このあたりから福島県に入るまでに、栃木県の複数の市町村を通過したのですが、今は、どこまで行っても「日光市」になってしまいました。

普段はありえない、鹿沼を過ぎても通路には座れない乗客がいる。

日光市・大谷向駅。

ここはたしか、ハスの田んぼ。季節には花ショウブの沼地。

野岩鉄道は、石組みの切り通しと言ってもよいかも。

この色が、

こうなって、

ほら、ここを越えると、南山御蔵入と言われた江戸時代の天領地の領域に入ります。(つづく)

130503_奥会津へ(車窓2) ― 2013/05/09 01:22

湯西川温泉駅を過ぎて。

山村道場駅近く。

山焼きの煙が立ち昇っていた。

平地の田んぼのそこかしこでも。

これは、熊避け鈴のような効果もあるのではないだろうか。

山に棲む動物たちに、ここにはヒトが棲んでいますよ、と知らせる、ヒトによるマーキング。

匂い付けですね。

田島駅に近づいた。

田島駅に貼ってあった、奥会津博物館の企画展ポスター。

南会津町の某公共団体のTwitterは、

定型文で何度もTweetしていた。が、ポスターには「会津戦争終結の地」と書かれているのを「会津戦争集結の地」と表記している。

そのことを指摘するTweetをしてみたが、何の反応も改定もない。。。。

お仕事Botは、定時発信するだけで、手操作でTwitterなどの閲覧はしていないらしいのです。

130503_奥会津昭和村へ(バス) ― 2013/05/10 02:14

130503_奥会津昭和村のスカイツリー(空木) ― 2013/05/10 23:30

村内田んぼの近くには、たいていどこにでもある(あった)。

「細木巻き」という。ほぼ真っ直ぐな木を立てかけてまとめてある。

これは、刈り取った稲を乾燥させるための稲架(はざ)を組み立てるための木である。

一定間隔で柱となる木を立てて、その柱に一定間隔で並行に木を4段から5段ほど組み上げる。

そこに、刈り取った稲束を「人」の字のように二つに割って、架けて自然乾燥させたのです。

稲刈りと同時に脱穀までしてしまう機械が出来てからは、使われなくなった。

が、今でも稲架(はざ)を使っている田んぼも時々は見かける。ただそれらは、ほとんどが鉄パイプで組み立てられるのが多い。

また、田んぼに関わる臨時の土木作業、ぬかる畦道(あぜみち)の臨時補修とか、畦と田んぼを移動する場合の通路用の仮橋とかにも使われた。

もっともっと昔は、臨時の出小屋として構築される基本部材にもなったかも知れない。

かくも融通無碍の野良の大道具でもあったのである。(想像)。

細木巻きは、昔は年に一回は使われるのでその場所から移動して、稲架となって稲の乾燥が終わると再び元の場所に、立てかけ直すので、細木巻きはしゃんと立っていた。

今は、使われることがなくなったので、経年の重力と気候(雨風雪)のせいでその円錐状の構築物そのものが傾いてしまったりしている。

小中津川の旧道に掛かる橋。

最近のコメント