130629_太透 ― 2013/07/07 23:07

130629_宅配便? ― 2013/07/07 23:10

130629_夜空 ― 2013/07/07 23:13

20130630_夕景 ― 2013/07/10 23:33

20130630_時尾 ― 2013/07/10 23:35

このシーンは、中村彰彦氏の『明治無頼伝』、斎藤一(改名:一戸伝八)が時尾と回想会話をする条(くだり)には、こうある。

「ところで高木家の皆さまは、戊辰(ぼしん)の年の九月二十二日以前は鶴ヶ城に入っておられたと聞いたが」

戊辰の年、すなわち明治元年九月二十二日は、会津(あいづ)藩が鶴ヶ城を開城し、官軍への降伏の儀式をとりおこなった日である。

「はい、わたくしは母上さまや妹と一緒に、負傷者を看護したり弾薬を作ったりしておりました」

「では山本家のお八重(やえ)殿とか申す娘御と御一緒に、銃撃に加わったりしておられたのか」

「いいえ、お八重さまは砲術師範役の家のお生まれですから銃の使い方もご存じです。でもわたくしには、とても銃は扱えません」

(そうか。たしかお八重殿と申す女性(にょしょう)はなかなかの力持ちだと聞いた。小柄な時尾殿に、重くて筒の長い銃はとても撃てまい)

つまらぬ話題を持ち出してしまった、と柄にもなく伝八が困惑を感じた時、今度は時尾が背後から話しかけてきた。

「でも、お八重さまが討死(うちじに)なさった弟の三郎さまの形見という男物の装束を身につけて、髪を断髪になさって出撃されるお姿はとても凛々しゅうございました。御城内でお八重さまに頼まれて、お髪(ぐし)を切って差し上げたのはこのわたくしなのです」

(《明治無頼伝 第二章 会津藩士の娘》P.62~63)

戊辰の年、すなわち明治元年九月二十二日は、会津(あいづ)藩が鶴ヶ城を開城し、官軍への降伏の儀式をとりおこなった日である。

「はい、わたくしは母上さまや妹と一緒に、負傷者を看護したり弾薬を作ったりしておりました」

「では山本家のお八重(やえ)殿とか申す娘御と御一緒に、銃撃に加わったりしておられたのか」

「いいえ、お八重さまは砲術師範役の家のお生まれですから銃の使い方もご存じです。でもわたくしには、とても銃は扱えません」

(そうか。たしかお八重殿と申す女性(にょしょう)はなかなかの力持ちだと聞いた。小柄な時尾殿に、重くて筒の長い銃はとても撃てまい)

つまらぬ話題を持ち出してしまった、と柄にもなく伝八が困惑を感じた時、今度は時尾が背後から話しかけてきた。

「でも、お八重さまが討死(うちじに)なさった弟の三郎さまの形見という男物の装束を身につけて、髪を断髪になさって出撃されるお姿はとても凛々しゅうございました。御城内でお八重さまに頼まれて、お髪(ぐし)を切って差し上げたのはこのわたくしなのです」

(《明治無頼伝 第二章 会津藩士の娘》P.62~63)

130704_ビックデータの解説だって! ― 2013/07/12 02:00

130705_耐震シート ― 2013/07/12 02:02

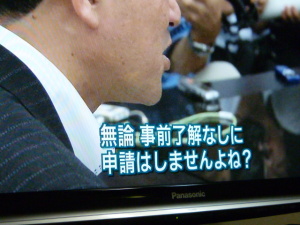

130705_泉田知事 ― 2013/07/12 02:06

130706_法事/S叔父三回忌 ― 2013/07/15 01:56

うっそうとした木の葉もへたるほどの暑い暑い日となりました。

ここは、豊島園近くのお寺町。

豊島園には何度も来ているのだが、その近くにこんな閑静な寺町があることを知らなかった。

何でも、いつの時代にか、浅草にあった寺町がそっくり移転した一角らしいのです。

中央線にある吉祥寺市は、元々吉祥寺市に吉祥寺があったのではなく、天災だか火事だかで、どこかの吉祥寺焼けて、お寺さんと檀家がそっくりと移転してきたのが、吉祥寺市の名前の起こりとは聞いたことがあった。

そういうものと近しい事象があったのかもしらん。

蕎麦喰地蔵(そばくいじぞう)などという場所もあった。

蕎麦好きの地蔵様が夜な夜な蕎麦を食いに歩き出したらしいのです。

と、タカシさんが説明してくれた。

案内板がありましたがよく見ていないので、「らしい」と書いておきます。

わたしは、それを聞いて、一休さんの話、仏様があんころ餅を食った話を思い出しました。

鐘を叩くと「クワーン(喰わん)クワーン」、それではと木魚を叩くと「クッタ(喰った)クッタ」と白状してしまったという、その話です(笑)

直ぐ近くにあったお墓の焼香台の上にあったもの。

海の大好きな子供さんが入られたのだろうかと、しんみりとする。

「延命蕎麦喰地蔵尊 九品院」とある。

拡大して見ると、縁起が読める。

それによると、この寺町区域そのものは、昭和四年に移ってきたらしいと思われました。

最近のコメント