からむし織 見本市 6日目 ― 2010/02/21 22:14

午後遅くになって入場してみた。

織姫OBは、お客様に説明中。

昨日と展示(レイアウト)が変わった。

ところで、昨日の「桜餅の香りのする家」(赤麻(あかそ))、大芦の人に聞いた(メール)らわからなかったらしい。

会場でついでに大木さんに尋ねてみたら、中向の人だとわかった。お名前も聞いたがメモ無しだったので現在失念中。

ところで、昨年10月16日から18日に織姫交流館で開催された、「北と南の交流展」の案内ハガキがある。

そのハガキには、昭和村と石垣島(沖縄)のバッグが仲良く並んだ写真が写っている。

小林政一さんの撮影と聞いたが、ここに写っている赤麻(あかそ)のバッグを作った方の作品が、会場に展示されていたということでした。

ところで、昨日の「桜餅の香りのする家」(赤麻(あかそ))、大芦の人に聞いた(メール)らわからなかったらしい。

会場でついでに大木さんに尋ねてみたら、中向の人だとわかった。お名前も聞いたがメモ無しだったので現在失念中。

ところで、昨年10月16日から18日に織姫交流館で開催された、「北と南の交流展」の案内ハガキがある。

そのハガキには、昭和村と石垣島(沖縄)のバッグが仲良く並んだ写真が写っている。

小林政一さんの撮影と聞いたが、ここに写っている赤麻(あかそ)のバッグを作った方の作品が、会場に展示されていたということでした。

からむし織 見本市 7日目 ― 2010/02/22 19:54

改めてお雛様です。

昭和村の特産農産物がアクセントで展示されていました。

「オリンダ」という辛子系のケチャップです。通販もしているそうです。

「OLIんだ」というと、イタリアを想起する方もいらっしゃるでしょうが、これは奥会津昭和村で育てたオリンダです。

オリンダの事ではないですが、イタリアといえば、

会津には、会津の女性がイタリアに出向いて直接取り寄せ(輸入販売している)単一オリーブオイル「アサクラオイル オルチョサンニータ」などという逸品もあるのです。

この販売元は会津若松ですが、このオリーブオイルは昭和村の人も日常で使います。半分想像(笑)。地産の野菜ときのこがあればよい。

検索してみてください。

昭和村主催の「見本市」で、都内で一ヶ月弱も開催することはもうないことでしょう。

この際、日替わりででも、リピーターの方々のためにも、昭和村のあんじゃこんじゃを並べましょう!

レイアウトが変わらないと、このブログも同じ写真だらけになってしまいますよー!(((^^;

甚八(パ)羊羹、エゴマドレッシング、大葉味噌etcも見せてください。からむし織の里の見本市です!

※(お断り)本ブログは個人発信の勝手な応援ブログです。見本市主催者のご依頼や意図によるものではありません。※

(文責:ブログ管理者)

「オリンダ」という辛子系のケチャップです。通販もしているそうです。

「OLIんだ」というと、イタリアを想起する方もいらっしゃるでしょうが、これは奥会津昭和村で育てたオリンダです。

オリンダの事ではないですが、イタリアといえば、

会津には、会津の女性がイタリアに出向いて直接取り寄せ(輸入販売している)単一オリーブオイル「アサクラオイル オルチョサンニータ」などという逸品もあるのです。

この販売元は会津若松ですが、このオリーブオイルは昭和村の人も日常で使います。半分想像(笑)。地産の野菜ときのこがあればよい。

検索してみてください。

昭和村主催の「見本市」で、都内で一ヶ月弱も開催することはもうないことでしょう。

この際、日替わりででも、リピーターの方々のためにも、昭和村のあんじゃこんじゃを並べましょう!

レイアウトが変わらないと、このブログも同じ写真だらけになってしまいますよー!(((^^;

甚八(パ)羊羹、エゴマドレッシング、大葉味噌etcも見せてください。からむし織の里の見本市です!

※(お断り)本ブログは個人発信の勝手な応援ブログです。見本市主催者のご依頼や意図によるものではありません。※

(文責:ブログ管理者)

からむし織 見本市 8日目 ― 2010/02/23 21:05

オリンダ

オリンダの説明を聞く。「昭和村でこんなのアルンダ?」

「着物サロン」のからむし織の記事

田中陽子さんが執筆。

暮らしのクラフトゆずりは 東北のきもの ホームページは↓こちら

<http://kimono.yuzuriha.jp/tohoku-kimono1.html>

本の右の棒(竹、笹?)は、座布団叩きではありません。

原麻を裂いて、細い繊維にするときの道具。まだまだ糸にはなりません。

ビンなどに立てかけて使う。

田中陽子さんが執筆。

暮らしのクラフトゆずりは 東北のきもの ホームページは↓こちら

<http://kimono.yuzuriha.jp/tohoku-kimono1.html>

本の右の棒(竹、笹?)は、座布団叩きではありません。

原麻を裂いて、細い繊維にするときの道具。まだまだ糸にはなりません。

ビンなどに立てかけて使う。

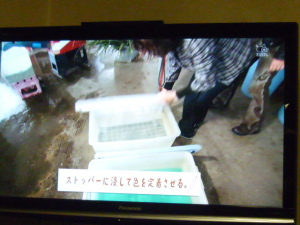

2010/02/23 BS日テレ -ウージ染(沖縄)- ― 2010/02/24 00:09

からむし織 見本市 9日目 ― 2010/02/24 23:51

2月24日のホワイトボード ― 2010/02/25 23:22

からむし織 見本市 10日目 ― 2010/02/25 23:30

糸につむぐ(会場にて)

そしてつなぐ

つなぐためには、湿らすために一度唇にはさんでくわえます。

からむしの原麻には「味がある」といいます。

相性のよいからむしは、はさんで滑らせた感触が素直で「甘み」があるという。

合わないからむしは、「少しイガイガ」する。

つなぐためには、湿らすために一度唇にはさんでくわえます。

からむしの原麻には「味がある」といいます。

相性のよいからむしは、はさんで滑らせた感触が素直で「甘み」があるという。

合わないからむしは、「少しイガイガ」する。

少しレイアウトが変わった。編み組細工の小笊(ザル)に入れた地機織の布。

生活衣類として自分で作って自分で着ている織姫OBのMさん。

プライスレスのモノづくり、おそらく展示品の反物よりも手間ひまはかかっているかもしれない。

(追記:2010/02/26)

写真のM女史の手作りの衣装の素材は、「からむしではありません」とのことでした。

からむし織かと誤解されやすい表現でした、すみません。

ブドウ蔓(つる)?を編んだ(編み組細工)バッグ。マタタビ、角の部分は笹かホウの木か竹か、意匠としてヒロロの縄(紐)も使っているかもしれない。

先日は赤麻(あかそ)のバッグが消えていたが、今日は白い青麻(あおそ)のバッグがあった場所には蔓編みのカゴが展示されている。

この棚の上にあった「オリンダ」の展示数も変わった(減った)気がするぞ。

さては、、、

このカゴは、昔は手提げではなく肩掛け紐付きで、弁当や小物を入れる運搬具である。化粧品などは入っていないが、山の生活でのハンドバッグである。

「ハンドバッグ」とはいえ、山の生活では歩行時に運搬具を手に持って(または腕にぶら下げて)移動することはない。

(想像です)山に行くときには弁当や水(エネルギーとしての食料)などが入って、山から戻るときにはきのこや山菜など(山からのいただき物)が入るのである。行きも帰りもおんなじ分だけである。

他には砥石(鎌や鉈を研ぐ)などの小道具を入れていた。

いただきものは、このバッグに入りきるだけで充分である。採取物も詰め放題などはもってのほか。そのために緩やかな固定容量しか収納出来ない形状になっている。笹の葉が緩衝材だったり、蕗(ふき)の葉が包装紙代わりである。

松茸、シメジ、舞茸、アケビ、山葡萄、山梨、ユリ根、コクワ、バライチゴ、などをそっと入れて里に戻るのである。(想像です)

製作材料緒元については、実は全然わかりません。写真ではなく、見本市会場実物を、見て、触って、感じてください。

プライスレスのモノづくり、おそらく展示品の反物よりも手間ひまはかかっているかもしれない。

(追記:2010/02/26)

写真のM女史の手作りの衣装の素材は、「からむしではありません」とのことでした。

からむし織かと誤解されやすい表現でした、すみません。

ブドウ蔓(つる)?を編んだ(編み組細工)バッグ。マタタビ、角の部分は笹かホウの木か竹か、意匠としてヒロロの縄(紐)も使っているかもしれない。

先日は赤麻(あかそ)のバッグが消えていたが、今日は白い青麻(あおそ)のバッグがあった場所には蔓編みのカゴが展示されている。

この棚の上にあった「オリンダ」の展示数も変わった(減った)気がするぞ。

さては、、、

このカゴは、昔は手提げではなく肩掛け紐付きで、弁当や小物を入れる運搬具である。化粧品などは入っていないが、山の生活でのハンドバッグである。

「ハンドバッグ」とはいえ、山の生活では歩行時に運搬具を手に持って(または腕にぶら下げて)移動することはない。

(想像です)山に行くときには弁当や水(エネルギーとしての食料)などが入って、山から戻るときにはきのこや山菜など(山からのいただき物)が入るのである。行きも帰りもおんなじ分だけである。

他には砥石(鎌や鉈を研ぐ)などの小道具を入れていた。

いただきものは、このバッグに入りきるだけで充分である。採取物も詰め放題などはもってのほか。そのために緩やかな固定容量しか収納出来ない形状になっている。笹の葉が緩衝材だったり、蕗(ふき)の葉が包装紙代わりである。

松茸、シメジ、舞茸、アケビ、山葡萄、山梨、ユリ根、コクワ、バライチゴ、などをそっと入れて里に戻るのである。(想像です)

製作材料緒元については、実は全然わかりません。写真ではなく、見本市会場実物を、見て、触って、感じてください。

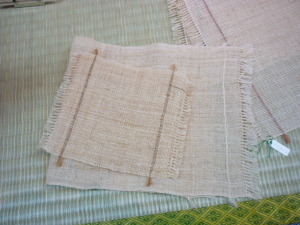

着尺、反物のおいてあるコーナー(畳の上)の品物は、桁を間違えないでください(笑)。タネも仕掛けもないまったく同じ素材、素(もと)となる加工前の材料(原麻)も頒布しています。

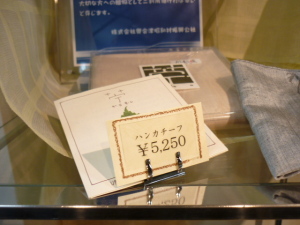

苧(ちょ)ブランド製品。

からむし織で作った小間物製品。

13年ぶりに新調したというカタログはありますが、製作物(製品)としてまったく同じものはありえません。

《おまけ》

朝日新聞夕刊で見た、松坂もめんの「しおり」。

会場では、高機(たかはた)を使って、本物のからむし糸を織る織体験コーナーがあります。

ご自分が織ったしおりは差し上げています。出来上がりは長方形です。

しおりを三角形にしてしまった、丸川商店さんのアイデアはすばらしい!

朝日新聞(マリオン21)さん!

「からむし織見本市」も取材してください(((^^;

朝日新聞夕刊で見た、松坂もめんの「しおり」。

会場では、高機(たかはた)を使って、本物のからむし糸を織る織体験コーナーがあります。

ご自分が織ったしおりは差し上げています。出来上がりは長方形です。

しおりを三角形にしてしまった、丸川商店さんのアイデアはすばらしい!

朝日新聞(マリオン21)さん!

「からむし織見本市」も取材してください(((^^;

からむし織 見本市 11日目 ― 2010/02/26 23:32

おそらくスタッフとして来てくださっている、織姫OBが作った、ただ一品の作品。

会場の高機(たかはた)で、織った現物。毬状のモノは、セーターから毟(むしっ)た毛糸や綿ではありません。

実際に自分が織った分だけを貰ってみると、横糸の左右端の折り返しのでこぼこが気になったりします。

でも、「自分で織った!」ことと、織っているときの横糸をくぐらした時の感触が蘇(よみがえ)ります。

体験による記憶は、理屈ではないのですね、、、。

というようなことを、筆者の会社の社員が織体験(しおりつくり)をして、しみじみと話していました。

というようなふうに、筆者は解釈してしみじみと聞いたのでした。

ということにしておこう、少しだけ脚色入りですが(笑)。

実際に自分が織った分だけを貰ってみると、横糸の左右端の折り返しのでこぼこが気になったりします。

でも、「自分で織った!」ことと、織っているときの横糸をくぐらした時の感触が蘇(よみがえ)ります。

体験による記憶は、理屈ではないのですね、、、。

というようなことを、筆者の会社の社員が織体験(しおりつくり)をして、しみじみと話していました。

というようなふうに、筆者は解釈してしみじみと聞いたのでした。

ということにしておこう、少しだけ脚色入りですが(笑)。

カップ入りの心太(ところてん)とか、寒天とかフカヒレとかツバメの巣をふやかしているのではありません。

東京の空調の部屋ではこうするしかない。

何とか糸作りも見てもらいたい。織姫の創意工夫である。

東京の空調の部屋ではこうするしかない。

何とか糸作りも見てもらいたい。織姫の創意工夫である。

会場の原麻は、乾燥して身をよじる。←おそらく観察者の誇大表現(嘘)です(笑)。

赤麻(あかそ)の展示品は、この帽子しかないかもしれない。

もっと赤いオリンダの展示瓶は、撮影者が意図して3つしかないように写している。

訂正です。10/02/28

展示のバックは材料がアカソでしたが、織姫OBのO女史に、この帽子はバッグの素材のアカソとは別物の「からむし」との指摘を受けました。訂正します。失礼しました。

村の織姫交流館で「苧(Cho)ブランド」商品などを、ご購入いただいたときに商品を入れる紙袋。

この手提げ紐が、ヒロロを手で縒(よ)った縄(紐)なのです。奥会津には、この紐を編みこんだバッグもあります。

今回の見本市では、ヒロロ(植物:菅(スゲ)の種類)の作品は展示されていませんが、是非とも開催中に見たいものです。

もっと赤いオリンダの展示瓶は、撮影者が意図して3つしかないように写している。

訂正です。10/02/28

展示のバックは材料がアカソでしたが、織姫OBのO女史に、この帽子はバッグの素材のアカソとは別物の「からむし」との指摘を受けました。訂正します。失礼しました。

村の織姫交流館で「苧(Cho)ブランド」商品などを、ご購入いただいたときに商品を入れる紙袋。

この手提げ紐が、ヒロロを手で縒(よ)った縄(紐)なのです。奥会津には、この紐を編みこんだバッグもあります。

今回の見本市では、ヒロロ(植物:菅(スゲ)の種類)の作品は展示されていませんが、是非とも開催中に見たいものです。

地機(じばた)で織ると、一冬(ひとふゆ)かかって、やっと織りあがる一反の布。

《おまけ》

『美の壷』(NHK教育:2010/02/26)より

《おまけ》

『美の壷』(NHK教育:2010/02/26)より

『美の壷』(NHK教育:2010/02/26)より。しまった、事前に知っていたわけではないが見逃した。

これは青森の映像ですが、「会津学 Vol.4」には奥会津の事例が執筆されています。

勝手に断言していますが、番組は途中からしか見ていませんのです。すみません。←誰に謝る?(^^;

勝手に断言していますが、番組は途中からしか見ていませんのです。すみません。←誰に謝る?(^^;

からむし織 見本市 12日目 ― 2010/02/27 21:02

歩道・入り口看板

歩道・入り口看板

歩道・入り口の「からむし織の里 昭和村」ののぼり旗。隣には「昭和(信用金庫)」の大きな看板が。

隣の誼(よしみ)、宣伝してください。

4月29日の「昭和(村)の日」は、「昭和(信金)の日」で使ってくださってもよいです。

隣の誼(よしみ)、宣伝してください。

4月29日の「昭和(村)の日」は、「昭和(信金)の日」で使ってくださってもよいです。

歩道・振り返るとこんな景色。

先日お会いしたアライさん。メガネのせいか、一瞬思い出せなかった。

やはり座ってお見せするほうが、

村から追加ののぼり旗を持ってきたらしい。

このビルは表よりも裏側のほうが人通りが多い。

そちらには、会津の喜多方ラーメン「坂内」もある。目立ちそうな気もする。

このビルは表よりも裏側のほうが人通りが多い。

そちらには、会津の喜多方ラーメン「坂内」もある。目立ちそうな気もする。

新しい展示品。何だろう?箸置きだろうか。

新しい展示品。しおり。

ストラップ。丈夫そう。

ストラップ。やさしそう。

コースター各種。

マネキン人形ではありません。

原麻を裂いて裂いて裂いて、その1本ずつをつなぐ。

時計付きのラジオがはいった。

つなぐ。

つなぐ。

パンフレット。

反物。

機械では作れない一品。折り合いの付け方の妙である。

注意:これはからむし製品ではありません。

木の皮(山葡萄の蔓(つる))を編んだものです。

その材料は、栽培しているものではありません。山の中で自然(じねん)とそ

だったものを、何年も見つめてきたうえで、いただき物として採取してきて、

その皮を剥いで、冷水(池など)に漬けてなめしをして、陰乾しをして、反り

や返りがなじむまで時間をかけて保存します。そろそろと「作り時」を見極め

て、編み組をするのです。昔は必需の日用品として使われていたものです。

注意:これはからむし製品ではありません。

木の皮(山葡萄の蔓(つる))を編んだものです。

その材料は、栽培しているものではありません。山の中で自然(じねん)とそ

だったものを、何年も見つめてきたうえで、いただき物として採取してきて、

その皮を剥いで、冷水(池など)に漬けてなめしをして、陰乾しをして、反り

や返りがなじむまで時間をかけて保存します。そろそろと「作り時」を見極め

て、編み組をするのです。昔は必需の日用品として使われていたものです。

田中陽子さん執筆のページ。

苧引き道具のへら、代替道具の話のメモ。「竹で作ってみると、、」

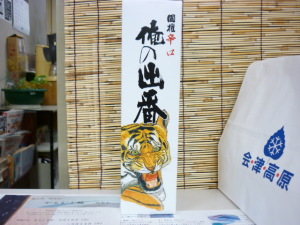

隣町、南会津町の地酒『国権』虎年限定品。

これはねかせておくと、2022年には12年モノのとなる。

ねかせないで飲めー!

からむし織 見本市 13日目 ― 2010/02/28 21:11

カスミ草のある風景。恵比寿。会場ビル裏手の『セラミ』

カスミ草のある風景。恵比寿。会場ビル裏手の『セラミ』

会場ビル裏手の、民芸屋さん?の本日は閉店中の『セラミ』

粋なことをなさる。

からむし織→昭和村といえば、昭和村→カスミ草である。

ただ、いまどき(2月)のカスミ草は昭和村のカスミ草ではありません。

昭和村は、いまは雪野原の真っ只中です。6月にならないと出荷(育たない)できません。

それでもカスミ草でつないでくださるのは、うれしいことです。

粋なことをなさる。

からむし織→昭和村といえば、昭和村→カスミ草である。

ただ、いまどき(2月)のカスミ草は昭和村のカスミ草ではありません。

昭和村は、いまは雪野原の真っ只中です。6月にならないと出荷(育たない)できません。

それでもカスミ草でつないでくださるのは、うれしいことです。

前のブログで「アカソ」と書きました、展示のバックは材料がアカソでしたが、この帽子は「からむし」だそうです。

織姫OBの大木さんに指摘されました。

織姫OBの大木さんに指摘されました。

印鑑入れ。

香り袋か?撮影者はよくわかっていないのです。

10cmほどの袋物。

ご近所にお立ち寄りの方か。手には花を持っていらっしゃる。

展示、日傘と巾着袋。

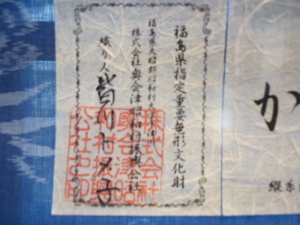

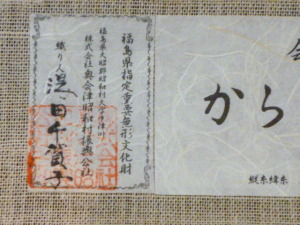

反物につく認証タグ。

反物につく認証タグ。

反物につく認証タグ。

反物につく認証タグ。

反物につく認証タグ。

クルミの木の皮製。編み組バッグ。

からむし製品ではありません。

「オリンダ」の仕様諸元。

からむし製品ではありません(笑)

帽子屋さんとか。涼しい素材を探していらっしゃった。

高機(たかはた)。

からむしを使った展示品。

からむしを使った展示品。

ブラウスにかけたからむしの紐飾り。名前がわからん。

「原麻」は1050円(15g)でおわけしています。

手前のザルの中のモノは、会場で原麻を裂いて、糸につなぐ前まで加工したもの。

一度自分で触って裂いて糸になるかどうか試してみてください。

3月14日まで開催していますので、出来なかったらまた来て下さい。

それでも出来なかったら、「からむし織の里」(昭和村)まで、おいでください(笑)。

《おまけ》

昭和村の隣の下郷(しもごう)で、みやげ物として製品化している(売っている)、えごま(ジュウネン)かりんとう。

「活性化」というと、たいてい『マチおこし』と表記します。「村」はなくなってしまいました。

「村」は合併して「町」や「市」になってしまったからです。

福島県南西部(奥会津)では「村」は『昭和村』と『桧枝岐村』しかなくなりました。

しかし、隣町の『下郷町』のこの商品は、《下郷町むらおこし委員会》と表記しています。

奥会津の人は、自分には嘘をつけない、根っから正直なのです(笑)

手前のザルの中のモノは、会場で原麻を裂いて、糸につなぐ前まで加工したもの。

一度自分で触って裂いて糸になるかどうか試してみてください。

3月14日まで開催していますので、出来なかったらまた来て下さい。

それでも出来なかったら、「からむし織の里」(昭和村)まで、おいでください(笑)。

《おまけ》

昭和村の隣の下郷(しもごう)で、みやげ物として製品化している(売っている)、えごま(ジュウネン)かりんとう。

「活性化」というと、たいてい『マチおこし』と表記します。「村」はなくなってしまいました。

「村」は合併して「町」や「市」になってしまったからです。

福島県南西部(奥会津)では「村」は『昭和村』と『桧枝岐村』しかなくなりました。

しかし、隣町の『下郷町』のこの商品は、《下郷町むらおこし委員会》と表記しています。

奥会津の人は、自分には嘘をつけない、根っから正直なのです(笑)

最近のコメント